A Paulino García-Donas, que quiso a Agustín

«Pocas veces habré estado igual de bien acompañado»

Archivo R.R.G.)

Si a Hércules, además de los doce trabajos que le encargaron, le hubieran añadido el de describir a Agustín Olivera Carmona, seguro que no hubiese logrado la gran celebridad de que siempre ha gozado. O sí, aunque de muy distinto tenor: el fracaso hubiera sido tan sonado que la fama la habría adquirido por ser uno de los inquilinos más destacados del monte del Fyasco, que era adonde los dioses mandaban a los perdedores (dicho promontorio está cerca del Olympo, claro que a menor altura).

Ninguna de las pocas personas que le conocimos en profundidad somos capaces de describirle. Es taxativamente imposible. Siempre que, entiéndase bien, usemos el vocablo describir en su término más riguroso y cabal. Podré, en mi caso, contar algunas anécdotas, definir algunas pinceladas, pero me será inalcanzable transmitir el ser de Agustín: su mirada, sus llegadas, sus despedidas, la cara que ponía ante tal o cual circunstancia. Porque Agustín se expresaba, casi exclusivamente, a través de sus gestos.

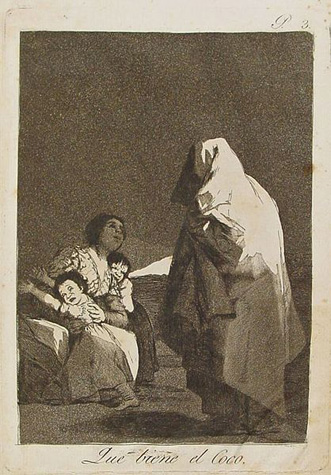

Tal vez si Velázquez le hubiera pintado, como hizo con Inocencio X… ¡pero qué va, ni siquiera el genial Diego lo hubiese conseguido! Gracias al arte del sevillano, el rostro del Papa manifestaba todo lo que era, porque era lo que era, y ya está: un elemento de mucho cuidado: nada de inocente, el tío; pero Agustín tenía más registros que el mejor órgano de la mejor catedral, y eso no se puede pintar, ni explicar por escrito ni de ninguna otra forma que no sea oyendo sus armónicos sonidos. Porque si tratáramos de un ser imaginario, vale; o de un ser real, pero simple, también. Mas queremos hacerlo de uno que supera, realmente, lo imaginable; que escapa a cualquier posibilidad de aprehensión, ni siquiera parcial.

Bueno, entonces —me podrá decir el ya renuente lector—, ¿a qué hablar del tal Agustín, si no vas a conseguir que le conozcamos cabalmente? En primer lugar, para complacer a algunos amigos que disfrutarán recordando algunas escenas o imaginando a Agustín en otras que no presenciaron. En cualquier caso, esos que tuvieron la suerte de conocerlo sí que lo verán descrito, no por mis impotentes palabras, sino por medio de la memoria indeleble que en sus molleras permanece. Sólo por eso merece la pena ponerse a escribir.

Pero además para sugerir en las mentes de quienes le trataron poco, o no le trataron nada, sea por motivos de edad u otras circunstancias, una especie de cabalística sobre el personaje. Ahí sí que me temo que mis palabras no alcancen ni una cuarta parte del propósito. Y entonces los dioses no tendrán más remedio que mandarme al monte del Fyasco.

Dejemos sentado, antes de nada, que Agustín era siempre el protagonista en cualquier lugar y circunstancia. No porque él lo procurase (todo lo contrario), sino porque concitaba la atención de todo el mundo, fueran dos, siete, quince o cincuenta las personas reunidas o simplemente presentes. Se diferenciaba más que la noche de la mañana de esa gente que quiere ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, etcétera (incluso el hipotecado en el desahucio). El protagonismo le venía dado por su sola presencia: era completamente distinto de los demás, nadie se le parecía en nada. En fin, que si digo que era quien más destacaba de entre todos los concurrentes, estuviera donde estuviese, ya se figuraran —digo quienes no le conocieron o le vieron poco— que estamos ante un ser especial.

Me parece necesario advertir, para terminar este proemio, que las reseñas que siguen no guardan un estricto orden cronológico.

¡Con lo bien que lo pasaba pasando por sordo!

PRIMERA HOJUELA

Antes de empezar a juntarme con él le veía pasar, ágil, dispuesto, serio de una seriedad propia de tarea realmente seria, con la bombona al hombro, camino o de regreso de un piso, de una casa. Ningún repartidor más rápido y cumplidor, ni más amable. Agustín era «ayudante», porque en aquella época los camiones de bombonas de butano tenían dos tripulantes.

Agustín se presentó un día a las ocho de la noche en la «butanería», con la intención de comenzar el reparto. ¿Por qué, si la jornada daba comienzo a las ocho de la mañana y finalizaba a las tres del mediodía? Pues porque Agustín, en aquella tarde-noche de invierno, se despertó de una prolongada y desorientadora siesta, iniciada bajo los efectos de una anestésica ingesta de caldo, no precisamente del puchero. De modo que Agustín, que había consultado el reloj nada más despabilarse, y que seguía con el mono puesto, se encaminó raudo desde la calle San Miguel a la de Mairena. No es que no advirtiera, por el camino, cosas extrañas: un ajetreo distinto del acostumbrado, las tiendas abiertas… Pero él iba a trabajar, cosa sagrada. Y, como siempre, con el afán de hacerlo puntualmente. Por fin, llegado al tajo, Joaquín Osorno, el dependiente de la taberna lindante con la «butanería», le preguntó, sorprendido, adónde iba. El Pichi, que así apodaban al dependiente, no paraba de reír cuando Agustín le dijo que a trabajar. También Agustín rió de buena gana, elevando los brazos y agitando las manos sobre la cabeza, en un gesto tan característico de él.

«La madre que tenga un hijo…»

SEGUNDA HOJUELA

Agustín era hombre de estatura media-alta; de buena figura, delgado y recio (a lo escuálido y esquelético no llegó sino en sus últimos tiempos); resultaba ciertamente elegante si el atuendo le ayudaba lo más mínimo. Sin embargo, lo que más destacaba en su grácil fisonomía era una nariz hermosa, sin llegar a excesiva, y una más que descollante nuez, que parecía dotada de vida propia dentro del enjuto y alto gaznate.

Aunque su vida siempre estuvo afectada de inconveniencias, la aceleración de su deterioro se la proporcionaron el despido de su empleo (los conductores quedaron como únicos tripulantes de los camiones) y algo después la muerte de su madre, Manuela Carmona Franco (sobrina-nieta de Joaquín el de la Paula). Manuela era una mujer hacendosa, pero serlo no le libraba de algunos de los males que la pobreza impone, sobre todo cuando es heredada de generación en generación. Los dos hijos que se le habían muerto, Manolín y Fernando, siempre estuvieron cuidados y decentemente vestidos, igual que Agustín, pero algunas costumbres y determinadas carencias, como las alimentarias, todo empeorado por la aguda senilidad de Manuela, influyeron mucho en el tercer tercio de la vida de Agustín.

Y cuando Manuela faltó, su ya único hijo quedó a merced de la indulgencia del destino, es decir, de ninguna indulgencia.

«Juventud, divino tesoro…»

TERCERA HOJUELA

Cuando una noche llegué a la taberna que más frecuentábamos por aquel entonces, me di cuenta enseguida de que Agustín estaba deseando verme llegar. Servidos los vasos, no tardó en decirme: «¡Me pincha, ay, me pincha!». Le interrogué con la mirada. Me señaló a la parte posterior de su pescuezo, sin dejar de hacer movimientos parecidos a los que provoca el mal de San Vito. Fue al momento que, en una dependencia aneja a la taberna, extraje dos alfileres del cuello de su camisa recién estrenada. Su impericia en esas lides no le había permitido quitarle, por no haberlos visto, ni siquiera previsto, todos los que una de esas prendas suele contener. Añadamos, porque para qué ocultarlo, que en aquella época cada camisa que se quitaba iba derecha a la basura.

Pudo ser cualquiera de esas noches cuando, ausentes aún otros frecuentadores de la taberna, Agustín me contó lo de su visita al dentista, años antes. Ya sentado en el maléfico, o, según se mire, magnificente sillón, el sacamuelas fue a otra dependencia en busca de algún instrumento. Momento que Agustín aprovechó para salir de la consulta como alma que lleva el diablo. Y tal y como hubo entrado: con su dolor de muelas. La repulsión de nuestro amigo a las agujas y demás instrumentos sanitarios era superior a la que algunos sienten al trabajo. ¡Mucho más!, por difícil que sea de creer.

Unas copitas en La Bodega. Paz y sosiego

CUARTA HOJUELA

La primera vez que vi llorar a Agustín fue estando sentados en un banco de la plaza del Duque, el mismo en el que un año antes nos había hecho una foto Fernando del Trigo, en la que están con nosotros, y nosotros con ellos, Diógenes Domínguez y José Brea Ortiz, el Picoro de Alcalá (pocas veces habré estado igual de bien acompañado).

Sacó del bolsillo una carta, enviada, desde no recuerdo qué pueblo de Cádiz, por una hermana de la Caridad. Esta hermana se había interesado por la situación de Agustín —ya después de la muerte de Manuela—, y le había ayudado en algunas cosas; pocas, desde luego, porque Agustín, de ser mirlo, si no blanco del todo sí que lo hubiera sido tipo cebra: a rayas. En un momento dado la habían trasladado a un nuevo destino, y desde él se dirigía a Agustín, deseándole la mejor de las suertes y dándole algunos consejos de índole religioso y también prácticos. Consejos, unos y otros, que a Agustín no podían servirle. Los inseguros raíles por los que había discurrido su vida, que eran la familia y el trabajo, ya no existían. Estaba solo, por más que algunos le hiciéramos más leve la soledad, siquiera a ratos. En realidad, siempre había estado existencialmente solo, pero no es lo mismo estarlo teniendo buenas facultades que cuando ya apenas, y a duras penas, te sostienen.

Empecé a leer. Ahora podría decirles que, como soy viejo, se me nublan los ojos de lágrimas al revivir el episodio; pero aun siendo eso cierto, también entonces, teniendo yo treinta años, me ocurrió. Ir leyendo la carta de la beata, ver la cara que iba poniendo Agustín, verlo llevarse el pañuelo a los ojos… Terminé por concluir la lectura oral antes de la que continúe haciendo con la vista: no podía seguir pronunciando. Quedamos en que yo le escribiría la contestación, casi a su dictado, y así se hizo días después. Cuando le leí la respuesta apretó los labios, suspiró y subió y bajó la nuez cuatro o cinco veces. Después, al tiempo que daba con el dorso de la mano en su pierna, dijo: «Sí». Yo sabía que tras el sí y el golpeo estaba la más emocionada de las aprobaciones.

La segunda fue en la casa donde yo vivía a comienzos de los noventa. Recuerdo que vivían conmigo seis gallinas. Eran muy diferentes unas de otras, me refiero a su personalidad, como ya he contado en otro lugar. A una de ellas la conocía para mis adentros como «la Agustina»: tanto se parecía en gestos y actitud a mi amigo. Como siempre, puse alguna grabación. Los preferidos eran Manolito María, Fernanda, Juan Talega, Fernandillo, Perrate, Antonio Mairena, Joselero… Lo primero que escuchamos fue un cante de Manolito, a quien Agustín conoció y del que incluso fue vecino durante unos años, en la calle Ángel (no cabe mejor nombre para moradores que tenían tanto). Cuando Manolito cantó, estremecedoramente, aquello de «Endeque murió mi mare/la camisa de mi cuerpo/no tengo quien me la lave», Agustín rompió en un llanto que se esforzaba en reprimir.

Agustín fue, de joven y aproximadamente hasta los cuarenta, persona de gran agilidad, de reflejos asombrosos, capaz, en un combate de boxeo, simulado o no, de llegar al rostro del adversario decenas de veces, mientras el suyo permanecería intocado. Algunas personas me han referido que, cuando jugaba al fútbol, una habilidad pasmosa le llevaba de una portería a otra sin que nadie, al menos por las buenas, pudiera impedírselo. Pero esas dotes las fue perdiendo irremediablemente. Una alimentación escasa y desastrosa, el tabaquismo, el excesivo consumo de alcohol (siempre con la barriga vacía), todo ello durante tanto tiempo, no dejaban de nutrir el avance del mal del que a su vez eran causantes casi al cien por cien: la pelagra es una enfermedad cuyo origen y desarrollo se encuentran en una vida de hábitos insanos y necesidades no satisfechas.

No es cosa de negar que Agustín tenía, además, un ramito de locura; veta que procede, en casi todos los casos en que se produce, incluidos los de algunas personas que ahora estén leyendo esto, de su propia genética, sea desde la primera, segunda o tercera generación y por cualquiera de los dos lados coadyuvantes. O por los dos.

Justo en el centro (no sé por qué se agachaba), Dionisio, “Don Dionisio”

QUINTA HOJUELA

Agustín visitó varias veces aquella casa de la calle Corachas durante los cuatro años en que habité en ella, años que coincidieron con los últimos de su vida. En no pocas de esas ocasiones llegaba acompañado de nuestro amigo Jorge Pérez Díaz, que siempre, en connivencia conmigo, venía dispuesto a cocinar algún plato que complaciera a Agustín, tan necesitado de comer caliente y bien. Pero sólo lo conseguíamos de higos a brevas. Sus innatas manías (insisto, ¿hasta qué punto heredadas?), llegaban a ser realmente invencibles, aunque con un reducidísimo número de amigos transigía de vez en cuando, aceptando de buen grado la ayuda, el ofrecimiento y la disposición que le manifestábamos.

Privado de verdaderos medios de higiene, Agustín se lavó en aquella casa en tres o cuatro ocasiones. Recuerdo perfectamente que en la última de ellas, ya con una nueva muda completa (y quitados todos los alfileres de la camisa), se puso un flamante abrigo largo que le había traído Dionisio, nuestro inconmensurable amigo. Debajo, un traje de espigas de color café con leche, también aportado por Dionisio. Arriba, una mascota que yo, conocedor más o menos de su talla craneal, le había comprado. Y fue así como Agustín (además bien afeitado) salió aquel día a la calle: todo el mundo le miraba preso de curiosidad y admiración, nadie quedaba indiferente al verlo pasar; o mientras a pie quieto, en la puerta de La Bodeguita del Duque, miraba a un lado y a otro, divertidamente serio, sintiéndose extraño pero al mismo tiempo satisfecho, diría que hasta ufano, dentro de aquel atuendo. Se asemejaba al bueno de cualquier película del Hollywood de los primeros años. También hubiera podido parecerse al malo, pero su cara no casaba con ese papel.

«Una descollante nuez, que parecía dotada de vida propia dentro del alto y enjuto gaznate»

SEXTA HOJUELA

Agustín era poco hablador. Por tanto, no peroraba sobre esto o aquello, ni sobre el cante o el baile o la guitarra, que eran, en su vida, los únicos elementos realmente importantes, además, naturalmente, de la verdadera amistad. Él manifestaba su entusiasmo o aprobación con un hondo «¡Eso es!», cuando no con un proverbial «¡Por ahí se va a la Macarena!». Otras veces, con el «¡Ay, mama!», lo mismo podía expresar su rechazo o resignación ante lo que estaba viendo y oyendo, que un sobrecogimiento ante algo que le agradaba enormemente. Pero esas poco más que interjecciones, su mirada transmisora, su sonrisa en los ojos, el movimiento de los hombros, el agitar de sus manos, en fin, todo lo reunido en su figura y surgido de ella, eran como un compendio tangible, personificado, de tantos años —¿doscientos, trescientos?, menos mal que no se sabe— de arte y expresión flamenca. No he conocido un «casi total silencio» más expresivo e iluminador en toda mi vida. En relación al flamenco y a todo lo demás.

No era capricho, sino mandato inteligente y natural, el que yo, tantas veces en que me hallaba «enreáo» en alguna reunión en la que podía salir algo de flamenco, encargara a algún buen amigo que le buscara y trajera: «Llégate por Agustín, seguro que está en el Derribo». Llegado él, el ambiente adquiría una dimensión distinta: los cinco, o los siete, o los nueve reunidos notaban algo especial: no se trataba de que hubiera llegado un elemento más, un nuevo participante: se había personado una especie de patricio de la historia, un presente de historia con muchas historias dentro. No es que todos los reunidos lo apreciaran así, pero hasta al más despistado la presencia de Agustín le causaba, como poco, una sensación extraña y agradable, una leve incógnita, un sutil desconcierto. No sucedía sino que allí, acodado en el mostrador, sentado o erguido, estaba un hombre que, sin él mismo sospecharlo, tenía en sí los ecos del pasado y la autenticidad, no sólo estética, sino también moral. Ecos que llegaban a nosotros así, sin más historias, sólo por su presencia. ¿Qué era? ¿Cosa de magia? Digo yo que no, pero aun así, ¿cómo transmitía eso tan indefinible? Magia no, pero sí misterio.

Agustín no necesitaba ser ingenioso, ni contar chistes, ni aparentar nada (¡aparentar Agustín, vamos!): era Gracia metida en huesos, carne (poca) y movimientos. Una tarde-noche de Abril en que estábamos él, Dionisio («Don Dionisio», le decía Agustín, con sincero y absoluto respeto por su condición de maestro de escuela), Jorge y yo, ya un poco animados en la taberna de Antonio el del Derribo (él y su mujer, María, dignos de eterna recordación), decidimos irnos a la Feria de Sevilla. En autobús, que cogimos allí mismo. Agustín llevaba el traje de espigas, terno que ya iba mostrando signos de inevitable deterioro. Paseamos, entramos en una o dos casetas de las llamadas libres (y por eso atiborradas). En un puestecillo vi sombreros cordobeses, de cartón, naturalmente. Compré uno para Agustín: le venía a la medida. Poco más allá, una gitana vendía claveles: uno de ellos fue a parar a la solapa de Agustín. Y ahí fue la suya. El verdadero espectáculo, el de verdad vivo, no estaba en las casetas, ni la máxima atracción en la calle del infierno: iba andando por las calles del ferial. Agustín era en ese momento un personaje catapultado desde muchos años atrás y puesto allí, en la Feria de Sevilla del año de la Expo. A nadie pasaba inadvertido; niños había que tiraban de las manos de sus padres para señalar al personaje, semejante, quizás, a alguno de los que aparecían en las ilustraciones de los cuentos; era como si un sobrino-nieto del Planeta, o un hijo del Loco Mateo, tal vez un tío de la madre del flautista de Hamelín, hubiese resucitado y paseara por la Feria de Sevilla como si el tiempo no existiera.

A él le agradaba que la gente le mirara, mas en ello no existía fatuo orgullo, sino divertimento compartido. Agustín se sentía contento con el sombrero y el clavel. Parecía, además, como si esos dos elementos ornamentales le proporcionaran una velocidad propia de otros sus tiempos: era como si fuese el único participante de un desfile. Hube de frenarlo: «Para, Agustín, que vamos a tomar una copita». (Ni Dionisio ni Jorge resistían una marcha tan ligera).

Batiéndonos en retirada, y sin por un momento dejar de ser observado Agustín por el populacho, tomamos el autobús, donde casi todo el mundo estaba ya de cabeza caída. Nosotros, por el contrario, fuimos cantando y haciendo compás desde Sevilla hasta Alcalá, en la plataforma trasera que aún entonces tenían los autobuses de Casal. Bien que nos divertimos los cuatro. Agustín, al llegar nuevamente al Derribo, y mientras los demás nos alejábamos, cada uno para su olivo, se quedó plantado en la acera. Seguramente permanecería allí un buen rato, fumando, mirando a un lado y otro, aún con el sombrero y el clavel encima, creyendo posible que apareciéramos nuevamente para seguir juntos. Había estado unas horas acompañado por gente de su total agrado, y ahora tenía que volver a la oscura soledad de su inhóspita morada.

Aquella noche, y lástima que no haya quedado constancia documental de ello, Agustín fue el mago de la Feria, aquel hombre tan raro del traje de espigas y el sombrero de cartón negro. Algo imposible para cualquier otro humano. Cualquiera de nosotros hubiera resultado un payaso vulgar y chabacano. Él, por el contrario, era el personaje.

Agustín con Manolo «El Poeta de Alcalá»

SÉPTIMA HOJUELA

La memoria de Agustín no fue nunca lo que se dice un portento. Pero por lo menos pudimos conocer, a través suya, algunas cosas de esas que en cuestión de poquísimos años desaparecen y nunca más pueden recuperarse, ni siquiera de oídas (y que es lo que definitivamente ocurrió una vez muerto Agustín). Por ejemplo, el cante de campanilleros. Agustín fue capaz de recordarlo íntegro (me parece que tenía siete u ocho estrofas) en una sola ocasión. Conste que lo cantaba muy bien, y, como ya nadie lo cantaba ni lo conocía, por supuesto que mejor que nadie: o sea, que también era único en eso. No era el mismo cante de campanilleros que hacían Manuel Torre y otros, sino uno algo más solemne y con unas letras más próximas al canto litúrgico, aunque totalmente inserto, el conjunto, en el flamenco más auténtico.

Cuando cualquiera de sus más próximos le insistíamos en que cantara tal o cual cosa, Agustín se esforzaba en recordar, pero las más de la veces daba en la mesa o en el mostrador con el dorso de la mano: «¡Ay, que no me acuerdo!». Y ahí había que dejarlo, todos sonriéndonos, contentos de seguir contando día a día con aquel desmemoriado que nos traía ecos, aun sin pronunciar palabra (¿ya lo he dicho antes?) de la memoria inmemorial.

Unas coplillas que nacieron de algún sufriente e ingenioso soldado, no se sabe en qué fecha, eran cantadas por Agustín lo mismo por soleá que por bulerías. Esas letras se referían a las condiciones en que se hacía el servicio militar donde, por rebote, fue a caer nuestro quinto.

La madre que tenga un hijo,

si quiere que se le muera,

que lo mande a la Turquilla

o a los campos de Pineda.

A los campos de Pineda,

cuartel de caballería,

donde los hombres no duermen

ni de noche ni de día.

Faltan cinco o seis estrofas más, pero mi senilidad avanza más rápidamente que la de aquella mujer que siempre andaba con las manos enlazadas bajo el delantal recogido, y mi memoria ya no es el prodigio que tal vez nunca pudo llegar a ser.

Agustín nunca fue pícaro, ni siquiera picarillo, pero a nadie le amarga librarse de obligaciones odiosas, de modo que desde el primer momento, aconsejado por su hermano Manolín (que toda su vida fue un pícaro redomado, si bien inocuo), se dio trazas de hacerse pasar por disminuido en sus facultades auditivas, por lo que, en el cuartel de Sevilla a que lo destinaron, se encontraba libre de prácticamente todos los servicios. Pero, ay, un día, mientras Agustín, el soldado casi sordo, estaba junto a la baranda de madera de un corredor del ajado cuartel, del aparato de radio residente en la cocina salían cantes flamencos. Agustín, al oír alguno de su gusto, y como no podía ser de otra manera, se puso a hacer compás sobre la vetusta baranda. El capitán observó la escena: «Conque sordo, ¿eh?». Y así fue como Agustín pasó casi dos años en La Turquilla, donde los soldados tenían que bregar con toda clase de animales del Ejército. Me estoy refiriendo a los de cuatro patas, aunque también los había de dos, como patos, gansos y pavos. Briega que, como ya supondrá hasta el más lego, requiere de horas y esfuerzos casi sin límites.

De allí volvió Agustín con dos patadas de caballo, el mordisco de un cochino y una semana de arresto. Y unas ganas de Alcalá que no le cabían en el pecho.

Alcalá 1965 (vista del Castillo)

Fuente «La Voz de Alcalá»

OCTAVA HOJUELA

Nuestro amigo era endeble de memoria, sí, pero sólo en lo que afectaba a las palabras. Porque los ritmos y el compás, en cualquiera de los estilos musicales, eran para Agustín como los dedos de sus manos. Sonara lo que sonara, hasta cierto punto, claro. Agustín se movía, o bailaba, solo o acompañado, como si la música fuera parte integrante de él, o él de la música. De todos modos, eso ocurría muy contadas veces. Ya lo he referido en otro lugar: una noche bajábamos Dionisio y yo hacia una taberna de la plaza del Duque, por la acera de la Casa de Socorro. Entonces aparece Agustín por José Lafita; ya está en el centro del paseo; nosotros tocamos las palmas por bulerías, firmes, sosegadas, no vertiginosas; y entonces Agustín se marca un baile en aquel marco que ya hubiera querido Carlos Saura para alguna de sus películas.

Carlos Franco

También recordaba algunas, muy pocas, de las sencillas letrillas que Carlos Franco, el tío de la madre de Agustín, cantaba por tabernas y callejas y casas de vecinos. Vamos a transcribir dos variantes de una que dedicó a su sobrino-nieto:

Pobrecito el Agustín,

no sé lo que l’ha pasáo,

que tiene más menos carne

que la cola un bacalao.

Al pobrecito del Agustín

le tenemos que decir,

que tiene más menos carne

que el canasto un albañil.

Y también una que Agustín lo mismo cantaba por tarantos que por fandangos que por lo que fuera:

Yo entré en un jardín de flores

a comprar un real de puntillas,

y me contestó el sacristán

que estaba haciendo un gazpacho,

¡Ay, pájaro frito, limones agrios!

NOVENA HOJUELA

En sus últimos años, algunas noches, no todas, a Agustín se le venían apareciendo «muñecos» a los pies de la cama. Esas visiones le alarmaban en el momento de tenerlas, dado que desconocía por completo el origen y la naturaleza de los muñecos, pero cuando me las contaba resultaban como si hubiesen sido producto de un sueño. Incluso se reía. No sé si se trataba de delirium tremens propiamente dicho, pero de que eran alucinaciones no hay ninguna duda. Tenemos aquí, fuera o no delirium tremens, otra singularidad de Agustín: él no veía bichos repugnantes, sino muñecos que, al recordarlos al día siguiente, le hacían reír. Una risa asombrada, eso sí.

Un mediodía de primeros de noviembre de 1994 le llevamos, Dionisio y yo, al hospital de Valme. La noche anterior, y después de más de quince días sin aparecer por allí, llegué a La Bodeguita del Duque, decidido a convencerlo de lo que yo mismo no estaba convencido: que tenía que ir al hospital, porque si no… Quince días o más, he dicho, estuve sin bajar al Duque: para qué verlo cada vez peor, cada vez más cerca del final; más que avecinándose, entrando en lo irremediable. Aceptó. Y a la mañana siguiente, puntual, esquelético, con el temor en los ojos (¿y ya la renuncia pensada?), se introdujo en el coche de Dionisio. Por el camino me entregó las llaves de la casa en que durante tantos años malvivió, y el dinero que tenía guardado: una cantidad modestísima pero que por eso mismo cualquier otra persona hubiera ido gastando en la diaria alimentación y otras cosas imprescindibles. Quedó ingresado. Tanto Dionisio como yo sabíamos en qué acabaría todo aquello, y así lo comentamos durante el regreso a Alcalá.

El doctor Marín León, en su informe de asistencia del 26 de noviembre de 1994 (fecha del alta voluntaria de Agustín), escribió, entre otras cosas, lo siguiente:

«…Se trata de un paciente que presenta malnutrición, con mala absorción, trastorno del humor y lesiones pelagroides dérmicas, sugestivo todo ello de una pelagra».

«Se ha instaurado tratamiento con dieta, negándose el paciente a comer a pesar de habernos adaptado a la voluntad de la dieta del paciente. Se intenta poner nutrición parenteral con aportes elevados de Miacina, para dejar en reposo el intestino e intentar dejar recuperar la mucosa, pero el paciente también se niega».

«Por otra parte presenta una neumonía cavitada en LII, que dados los antecedentes del paciente se planteaba la posibilidad de una tuberculosis. Se ha instaurado tratamiento con Clindamicina y Ceftriozona, que el paciente ha realizado durante 8 días, y no hemos podido evaluar la respuesta radiológica, aunque clínicamente la auscultación sugería la situación similar (…) El paciente, que desde el principio ha presentado en múltiples ocasiones una conducta con poca colaboración [Agustín se había negado a que le hicieran casi todas las pruebas], lleva insistiendo varios días en irse voluntariamente, habiéndole podido convencer en varias ocasiones, pero en la situación actual el paciente se niega totalmente a cualquier tipo de cooperación y pide el alta voluntaria; a pesar de mi persistencia el paciente no acepta permanecer en el Hospital ni recibir ningún tipo de tratamiento». Y el voluntarioso doctor finalizaba con el preceptivo diagnóstico:

1.- Pelagra.

2.- Mala absorción.

3.- Neumonía cavitada en LII.

4.- Etilismo crónico.

5.- ¿TBC pulmonar?

Fernanda de Utrera

DÉCIMA HOJUELA

Agustín, que era un remanso de paz, un refugio de placidez, un ser de un extremado buen comportamiento, también tuvo una etapa en que sacaba los pies del plato en cuanto alguien que él presumía molestoso se acercaba. Conste una parte de la verdad: distinguía a un molestoso a mil kilómetros, pero exageraba mucho. También es cierto que esa facultad la posee más gente, pero a la mayoría no nos da por coger una silla con el propósito de golpear con ella al molestoso. En realidad, lo de coger la silla e intentar alzarla (las fuerzas no le acompañaban, aunque sí los nervios) sólo lo hacía cuando estaba con sus más seguros amigos, que, siempre alertas, sólo con mirarlo o ponernos delante le hacíamos desistir de actitud tan riesgosa (sobre todo para él). A Agustín, en aquel tiempo, le resultaba molestoso cualquiera que no se comportara con la exquisitez de la que él era ejemplo; también todo aquel que de alguna forma interfiriera en el «microambiente» en que él se hallaba con sus amigos (todo esto se producía casi exclusivamente en un bar que frecuentábamos mucho por aquel tiempo, «Los Cuatro Vientos», cuyos clientes le resultaban desconocidos en su mayoría). Molestosos hay más que moscas, pero si uno se dedicara a matar moscas no le quedaría tiempo para nada más.

Manuel Ríos Vargas había concertado una cita con Fernanda de Utrera, en casa de nuestra diosa, y Agustín vino con nosotros. Se trataba de hacerle una entrevista que se publicaría en Alcalá/Semanal. Nunca vi bajar y subir más la nuez de Agustín que aquel día cuando nos dirigíamos a Utrera. El hijo de Manuela Carmona y sobrino-nieto de Carlos Franco, el hijo del betunero, el máximo trabajador en la carbonería de Saturnino y en el reparto de bombonas de butano, el soldado al que no dejaron ser sordo, el humilde en todos los sentidos, incluido el de su sapiencia, el Agustinito, como todavía lo llamaban algunos viejos, el delicado, el escrupuloso, el raro, el amigable, el franco, el reservado, iba en coche a Utrera, ¡a casa de la Fernanda! Cuando, antes de embarcar, y en continuación de una broma que sosteníamos desde hacía tiempo, le dije que yo iba a hablar con Fernanda para arreglar definitivamente su matrimonio con él, Agustín me miró, reprobador y asustado, como si por un momento me hubiera creído capaz de hacer tal cosa. Llegados, recibidos estupendamente, comenzó la charla. Unas botellas. Unas tapas. Y durante las dos horas largas (en realidad cortas) que estuvimos en aquella casa, Agustín se mantuvo sin mover más que la mano para tomar el vaso, ¡sólo dos o tres veces y porque se le insistía! Derecho en la silla, sin tocar su espalda el respaldo, bebiéndose las palabras y los gestos de Fernanda. Una malajá de una de las habitantes de la casa impidió que nuestra gitana más amada hiciera unos cantes que estaba a punto de regalarnos. Nos fuimos con esa pena, pero Agustín disfrutó aquel encuentro durante mucho tiempo.

Fernanda de Utrera y Diego del Gastor

¿Saben lo que son fandangos en americano? Yo sí, porque se los escuché a Agustín. De las letras no puedo decirles mucho, salvo que eran tan ininteligibles como carentes de significado. Eran completamente improvisados y perfectamente cantados: la música era la que tenía que ser, y no digamos el compás. El americano era el inglés, claro. El inglés más estrambótico, estrafalario y surrealista del mundo. Algunos chavales, entre los que se encontraba Juan Manuel López Flores, que después fue, y sigue siendo, fecundo guitarrista, disfrutaban de las cosas de Agustín en el paseo del Derribo. Esos adolescentes, y hasta los niños, se quedaban quietos a su lado, mirándole, como contagiados de su aparente calma, hasta que Agustín salía con alguna de las suyas y ya estaba formado el alboroto. Era cuando cantaba cosas como esta, recibidas probablemente de su tío Carlos Franco: «Ay, mira lo que tengo guardáo/un pico y una pala/que me l’habían regaláo».

Cuando llegué, después de que los municipales hubieran ido en mi busca, la cara del chófer de la ambulancia era lo más parecido a un aguafuerte de Goya. Agustín, en pijama hospitalario, los pies en fundas de plástico, no parecía tener frío. «Allí no se puede estar», me dijo. Él, cuando la frase reflejaba algo serio, importante, irrefutable, siempre pronunciaba todas las letras, marcando cada sílaba: «no se pue estar», hubiera dicho si no. Entramos, se acostó, y me dijo que le comprara una butaca, de esas plegables, para ponerla en el patio: quería tomar el sol. El sol ya no le dio más, porque a los cinco días se apagó definitivamente. Durante esos días estuvimos atendiéndole, hasta donde podíamos, Javier Rodríguez Terrón y yo, más él que yo. Se le alimentaba con chocolate y agua. El quinto día, cuando llegué con otros, ya agonizaba, silencioso, quieto, sin sentir, a punto de la expiración.

En la lápida de su nicho (del que el año pasado fue desalojado) se grabó esta letra flamenca:

Por donde quiera que vayas

me tengo que ir contigo,

porque yendo en tu compaña

llevo la gloria conmigo.

Agustín fue una alegría, una excepción, un ser inclasificable, una sorpresa, una realidad inmudable, un desperfecto sublime, un regalo imprevisible, un punto fijo, un hálito envolvente, un misterio cercano. En suma, alguien indescriptible.

Y, pues que es así, ya me marcho, voluntariamente, sin esperar el dictamen de los dioses, tampoco el de los mortales, al monte del Fyasco. Allí, entre tantos gilipollas, mitológicos y no, me será incluso más agradable recordar a Agustín.

_______________