https://www.youtube.com/watch?v=Y7QLIfX8uuw

Mi tía Guadalupe, hermana de mi padre y de dos hermanos más, nos contó a tres de sus sobrinos las andanzas de Francisco. Yo creo que al que principalmente dirigía el relato era a mí, porque era el más chico de los tres, y quizás también porque fuera su preferido, tal vez por aquello de que al más raro se le quiere más, o algo así, no recuerdo bien el dicho o el refrán. Es lo mismo que me pasaba con mis abuelas y demás parientes mayores, tanto de primero como de segundo grado, y eso que yo era un poquito arisco. Lo de raro ya lo he dicho.

Todo sucedió en Aracena, donde mi tía vivía desde pocos años antes, al haberse desposado con José Porrino, una persona de la que decir que era excelentísima sería casi no decir nada. Ya habían tenido dos hijos, José Rafael e Isabela, muy pocos años menores que yo. No sé si su madre, mi tía, les llegaría a contar la historia de Francisco. Es difícil asegurarlo, porque las madres, y las tías, a veces parece que actúan dentro de un desorden al que no se le encuentra una explicación razonable.

De haber sido sevillano, o de cualquiera de los pueblos que alimentan a la ciudad de Sevilla, tan sevillana ella, Francisco hubiera sido Currito, o Frasquito, o Paquito, o Francisquín, e incluso Currichi o Currón. Pero en la sierra la gente es más seria y adusta, sin que eso sea impedimento, yo creo que más bien lo contrario, para que la bonhomía sea, o al menos fuese en aquellos tiempos, característica principal de la inmensa mayoría de los habitantes.

Francisco siempre llevaba una gran talega, e incluso dos, con frutos del tiempo: si en agosto, uvas e higos; membrillos en septiembre; en noviembre, diciembre y enero, nueces, castañas y bellotas. Todo para su propio consumo, que Francisco era voraz en extremo, pero los chiquillos siempre se veían beneficiados a su paso. Los que se quedaban con tres palmos de narices, o de hocico, eran los perros y los gatos que se acercaban a lo que Francisco tiraba al suelo, que eran cáscaras sin provecho. Pero eso era hasta que Francisco salía de Confitería Rufino: al rato había perros y gatos que se esforzaban por espantar a otros para poder aprovechar, a lametazo limpio y duro, cuando no engulliéndolos directamente, los papeles de las magdalenas que Francisco iba deglutiendo. A mí me resultaba chocante que Francisco tirara los papeles de las magdalenas, aunque cuando mi tía dijo que eran docenas comprendí que los papeles no les resultaban imprescindibles a Francisco. Hasta los más ansiosos tienen la posibilidad de llegar al hartazgo, salvo, por lo que se ve, en cuestiones de dinero.

Para que Francisco se sintiera ahíto se requerían, en conjunción podríamos decir que simbiótica, horas y kilos. Era raro cruzarse con Francisco sin que estuviera comiendo: frutos del campo, bocadillos y magdalenas se le juntaban en el estómago de tal manera que, al menos cuatro o cinco veces al día se le veía bebiendo en la hermosa fuente de la hermosa plaza de la hermosa Aracena. Muchas veces, cuando ya el agua había cumplido sus funciones, se le veía irse, casi corriendo, a su pobre domicilio: los intestinos necesitaban hacerle sitio a la carga que Francisco iba a tardar bien poco en suministrarles.

Decía la madre de mis primos que un día comió tanto, tanto, que pidió ayuda para llegar a su choza, porque le resultaba casi imposible moverse. Pero no se piense que Francisco estaba gordo, sino que aquella mañana se hallaba repleto y la comida, estancada, ni iba para abajo ni para arriba. Por algún sitio rompería, qué duda cabe. Pero no hubo testigos de si por abajo, si por arriba o por ambos sitios a la vez. Era más bien delgado, de estatura media y muy ágil. Si no hubiera sido porque Francisco tenía un metabolismo a prueba de atracones quizás hubiera llegado a rodar por las cuestas de Aracena. Y por el valle sevillano le habrían podido llamar el Bola.

Otro de los manjares para los que Francisco hacía trabajar sus jugos gástricos eran los huevos duros. No es que llegara a comerse de una vez tantos como Paul Newman en «La leyenda del indomable», pero, según mi tía, que afirmaba no conocer la procedencia de tantos huevos duros, no le andaba muy a la zaga. Ya en aquel tiempo, por arisco y raro que yo fuera, no se me escapaban algunos detalles. En el corral del molino de aceite del que José Porrino era propietario, había muchas gallinas y, por raro que parezca, muchos huevos. Yo siempre he pensado que los huevos duros que consumía Francisco procedían de las gallinas de mi tía, y que incluso los cocía ella.

Me hubiera gustado ver alguna vez a Francisco, pero no pudo ser, porque mi abuelo nos llevaba a la bella Aracena muy de tarde en tarde y eran visitas de ida y vuelta en un día. He de confesarlo: nunca he pasado una noche en Aracena. Con lo fresquito que se tiene que dormir. Es una de las grandes frustraciones de mi vida. Y no son pocas.

Pero yo, tan raro y tan arisco, tuve la perspicacia de preguntar a mi tía sobre, como diríamos ahora, los ingresos de Francisco, porque tanto comer habría que pagarlo con algo, es decir, con dinero. Y entonces mi tía descubrió el misterio. Resulta que Francisco vendía papeletas de descuento para entrar a la Gruta de las Maravillas, y lo mismo para comer en el Restaurante Casas (donde ponían los mejores huevos a la flamenca que imaginarse pueda), comprar en la Confitería Rufino (la mejor de las mejores en cientos de kilómetros a la redonda) y beber y tapear en la taberna de Gómez, donde el mejor tinto de Badajoz dejaba la lengua como una lija para las uñas, ligero resquemor que las lascas de jamón aliviaban sublimemente (esto lo supe ya de más mayor).

De manera que los turistas, tanto españoles como extranjeros, no todos, pero sí los que consultaban a los aracenences acerca del personaje, les daban a Francisco las pesetas que pedía por aquellos «bonos-descuentos» que, por supuestísimo, atesoraban la misma validez que una promesa electoral.

Pero tenía que haber alguna explicación para el consentimiento de las actividades financistas de Francisco, porque ya sabíamos los sobrinos, incluso yo, el más chico y raro, que el proceder que linda o incurre en estafa está inmerso en la consideración de delito y por tanto es perseguible, imputable y condenable, y no sé cuántas cosas más. (Después supe que había que añadir a ese lío unas palabras: «según y conforme»).

Preguntamos (en realidad fui yo quien pregunté), y mi tía lo aclaró todo.

Si Francisco gozaba de tanta permisividad (no sólo para «engañar» a los turistas, sino también para disponer de frutos campestres con dueño) ello se debía a la realización de un hecho heroico.

Fue que una niña, descuidada por sus padres mientras visitaban Las Grutas, cayó al mayor de los lagos que allí se hallan. Francisco, al que como otras veces uno de sus tíos (uno de los porteros y cicerones, el único normal de la familia) había dejado entrar, no dudó en tirarse al agua y rescatar a la chiquilla.

Desde aquel día, Francisco gozó del respeto y admiración de los aracenences, y tuvo las puertas abiertas (aunque el campo no tenga puertas) en todas las fincas del término, así como lograba obsequios de distintos establecimientos, o, por lo menos, abaratamiento en sus compras.

Francisco se moriría, como todo el mundo, pero, por lo que contaba mi tía, yo deduzco que harto de comer. Y bien merecido se lo tenía.

Gruta de las maravillas

Aracena

_____________________________

GENTE INFRECUENTE (I). Por Rafael Rodríguez González

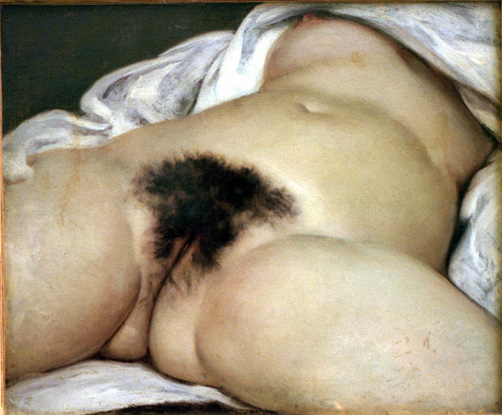

GENTE INFRECUENTE (II). Por Rafael Rodríguez González, con una pintura de Rafael Luna sin título (acrílico sobre lienzo)