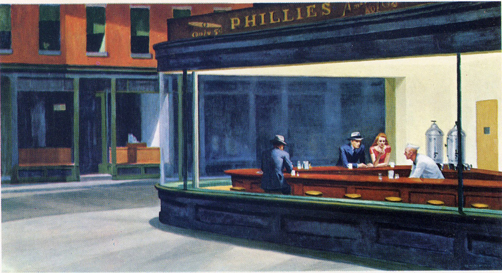

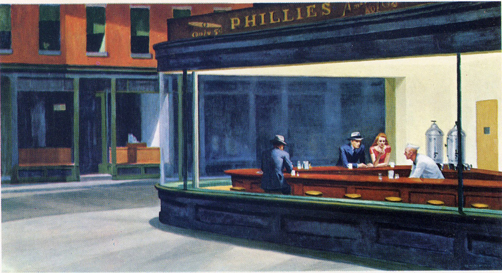

Vida nocturna

Edward Hopper

(1882-1967)

En la primera entrega de este artículo nos referimos a las complejidades del protagonista de la novela de Söderberg Doctor Glass (1905), ahora toca seguir repasando mis apuntes sobre este libro.

Otro de los asientos que tengo en mi libreta tiene una relación directa con ese «deseo doliente» al que nos referimos. Se trata del sexo, del amor y de la mujer. En lo que respecta a las mujeres, Glas admite que siempre «ha tenido que escoger entre el hambre y la carne podrida». También reconoce que placer y felicidad no van siempre unidos, al contrario; esto es debido a que los hombres buscan el placer «contra su interés, contra sus convicciones y su fe, contra su felicidad». Para él el sexo no era algo prioritario, es más, se indignaba con que «nuestro deseo debe saciarse mediante un órgano que usamos varias veces al día para evacuar impurezas…» Sin embargo la aparición de la mujer del clérigo le remueve su interior. Eso le lleva a su lado más «romántico» cuando llegara a decir que «quiero verla, y oír su voz. Quiero tenerla conmigo». Esto le hace recordar un amor de verano de su juventud, o más bien y seamos precisos, su amor de verano. Aquel que tuvo en una Noche de San Juan, en ese eterno día boreal, que es el tiempo de la famosa obra La señorita Julia (1888) de Strindberg. El recuerdo de esa noche, donde se mezclan señores y campesinos y es posible hasta el amor, le provoca una angustia que tiene su lado onírico cuando dice que «un sueño me ha descubierto deseos que yo no quería desear, que no quería reconocer». Releo mis apuntes: los sueños. Freud, lugar común en su época, aparece en varias de sus digresiones. Sobre su «amada» dice: «sabemos tan poco unos de otros. Abrazamos una sombra y amamos un sueño. Además ¿qué se yo de ella?».

En sus noches blancas, cuando se pone a escribir en su diario, el doctor llega a confesar que «ya no puedo mantener la separación entre el sueño y la vida. La vida se me va volviendo sueño y tal vez nunca ha sido otra cosa». De Freud a Calderón y con ello otro tema que tengo apuntado: la necesidad de la ficción y por tanto la necesidad del arte. Necesitamos la ficción, y una de las más potentes es la de la belleza (a través de la mujer) que es el origen del arte, de la literatura y de la música. Arte y literatura conforman nuestras propias geografías personales y sentimentales. Y es que dice nuestro protagonista «no tengo ojos propios». Vemos, en gran medida, gracias a los artistas: «Ay, que verían mis pobres ojos en el mundo, de no ser por esos cientos o miles de maestros y amigos escogidos entre quienes han escrito y pensado y mirado por los demás.» Desde Homero nuestras vidas ya no son lo mismo, como tampoco desde que conocemos a Cervantes, Flaubert, Stendhal o Baroja, por decir los que me vienen a la mente. El escritor holandés Cees Nooteboom ha escrito que «compadezco a los que no leen; sólo tenemos una vida y la literatura te ayuda a entenderla antes de irte para siempre».

Esta reflexión nos lleva al papel que juegan los poetas y artistas. Citando a Strindberg (esa sombra literaria que lo cubre) se pregunta si son los poetas los que marcan las leyes de su época. El papel del artista y del intelectual estaba en esos momentos, principios del siglo XX, en un momento cenital. En la novela se cita varias veces el caso Dreyfus, momento inaugural, con el «Yo acuso» de Zola, del intelectual como faro que guía a las conciencias. Aquí juega un papel esencial otro personaje de la novela: su amigo Markel, el periodista. Éste le dice que su oficio consiste, entre otras cosas, en proteger «al ganado de las dosis de verdad demasiado fuertes». La verdad, otra de mis anotaciones. ¿Es necesaria la verdad? Glas nos responde: «con la verdad ocurre como con el sol. Su valía para nosotros depende de que nos encontremos a la distancia conveniente». La verdad te quema si te acercas, pero como el Sol, la necesitamos para vivir.

Necesitamos la verdad y las ficciones, pero ¿y la moral y las leyes? Para Glas la ley es «absurda y ninguna persona decente permite que la ley rija sus acciones». Entramos en la parte más «social» de la novela donde advertimos ese fondo decadentista de principios de siglo XX. Para Söderberg moral y leyes son la misma cosa, un instrumento sin valor por sí mismo y solo expresa «la opinión que tienen las otras gentes lo que es justo». Frente a esa «mores», a esas costumbres, se enfrenta el individuo que se encuentra «en constante estado de guerra» ( lo que llamaba Baroja «la lucha por la vida»). Para el autor la moral no debe ser «divinizada», sino «utilizada». Resabios nietzscheanos aparecen ahora con claridad y un regusto a Crimen y castigo (1866) que impregna la parte central de la novela. Esta crítica de la moral imperante (frente a una ética personal) le sirve para criticar a la religión, entendida como moral, representada por el personaje del clérigo Gregorius. Pintado como un ser repugnante que mató la fe en Dios en su mujer. Un personaje que podríamos visualizar todos en el del clérigo de la película Fanny y Alexander (1982) de Bergman. Söderberg, utilizando a Glas, critica a la educación religiosa y sus efectos perniciosos en la mujer del clérigo. Ésta le confiesa que «siempre me habían enseñado que la voluntad de Dios consiste siempre en lo más opuesto a nuestra propia voluntad». Las sombras de Anita Ozores y Don Fermín van más allá de Vetusta.

Reviso mis últimas anotaciones. Queda la parte más polémica y problemática, y que sin embargo hace de esta novela de una actualidad hiriente. Me refiero a cuando trata de la eugenesia y la eutanasia. Söderberg recoge el espíritu de su época entre los intelectuales. En consonancia sus provocadoras visiones de la moral propone incomodarnos. Incluso hoy en día lo logra.En cuanto a la eugenesia el protagonista, que se vale de su experiencia como médico, dice sin contemplaciones que «cada idiota del asilo cuesta más de mantener en un año de lo que gana en un año un obrero joven y sano». Otra terrible confesión del doctor es que «cuánto material humano inútil y desesperadamente estropeado habré contribuido a conservar ejerciendo mi oficio». Unas afirmaciones, por desgracia, bastante comunes años más tarde en la Alemania nazi y no olvidemos, en otras partes de aquella Europa del Nuevo Orden. Un orden contra el que el autor, paradójicamente, se rebelaría en el final de su vida en la Dinamarca ocupada por los nazis. En lo que respecta a la eutanasia el doctor Glas es un firme partidario del «derecho a morir» y profetiza que:

«Tendrá que llegar, y llegará, el día en que el derecho a morir se considerará mucho más importante e inalienable que el derecho a introducir una papeleta en una urna electoral. Y cuando haya madurado aquel día, todo enfermo incurable –y también todo «criminal»-tendrá derecho a la ayuda del médico, si desea la liberación.»

Palabras que hoy dividen a nuestras sociedades autosatisfechas pero a la vez aburridas y en busca de un sentido como era la que vivió Söderberg. ¿Hay compasión en toda esta negrura? La compasión solo la podríamos encontrar en las contradicciones que vive nuestro personaje. Y así dice «cada vez que veo un jorobado, por simpatía me siento también un poco jorobado». Glas temía a los remordimientos. Remordimientos que le asaltan en sus noche blancas cuando escribe en su diario «si alguien huele a muerte cuando está vivo hay que matarle». Como pueden observar es una novela que no deja indiferentes a los lectores del hoy y seguramente del mañana.

________________________

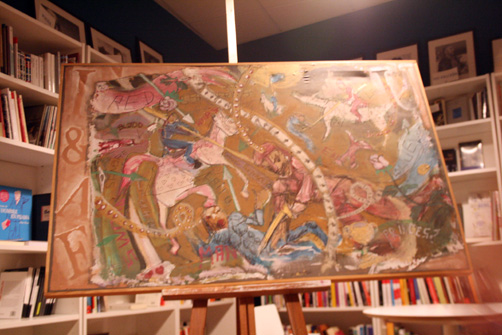

LOS «OTROS». De la serie «RECORTES», Nº 72. Por Pablo Romero Gabella (con pintura de Rafael Luna)

AMAZ[ON]ING. De la serie «RECORTES», Nº 79. Por Pablo Romero Gabell

«DOCTOR GLAS» O LAS NOCHES MÁS BLANCAS. De la serie «LIBER BREVIS, VITA LONGA» (Núm. 3 – 1ª Parte). Por Pablo Romero Gabella

Follow

Follow