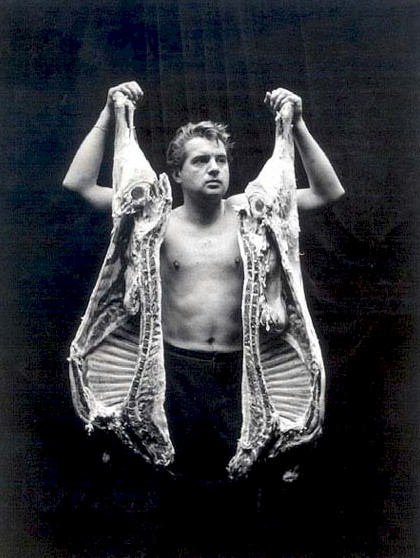

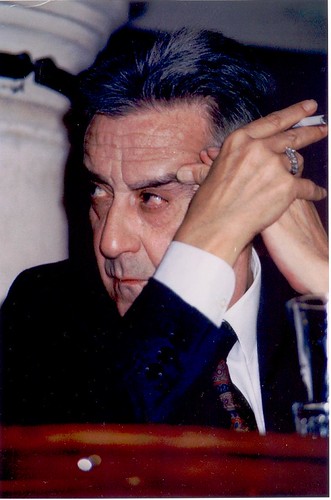

Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir

Tristeza de las generaciones sin “maestros”. Nuestros maestros no son sólo los profesores públicos, si bien tenemos gran necesidad de profesores. Cuando llegamos a la edad adulta, nuestros maestros son los que nos golpean con una novedad radical, los que saben inventar una técnica artística o literaria y encontrar las maneras de pensar que se corresponden con nuestra modernidad, es decir con nuestras dificultades tanto como con nuestros difusos entusiasmos. Sabemos que en el arte, y aun en la verdad, hay un solo valor: la “primera mano”, la auténtica novedad de lo que decimos, la “musiquita” con la que lo decimos. Sartre fue eso para nosotros (para la generación que tenía veinte años en el momento de la Liberación).

Por entonces, ¿quién si no Sartre supo decir algo nuevo? ¿Quién nos enseñó nuevas maneras de pensar? Por brillante y profunda que fuera, la obra de Merleau-Ponty era profesoral y dependía en muchos aspectos de la de Sartre (a Sartre le gustaba asimilar la existencia del hombre al no-ser de un “agujero” en el mundo: pequeñas lagunas de la nada, decía. Pero Merleau-Ponty las consideraba pliegues, simples pliegues y plegamientos. De ese modo se distinguían un existencialismo duro y penetrante y un existencialismo más tierno, más reservado). Camus, ¡ay!, era la virtud inflada o el absurdo de segunda mano; Camus reivindicaba a los pensadores malditos, pero toda su filosofía nos remitía a Lalande y a Meyerson, autores que los bachilleres conocen muy bien.

Los nuevos temas, un cierto estilo nuevo, una manera nueva, polémica y agresiva, de plantear los problemas, todo eso vino de Sartre. En medio del desorden y las esperanzas de la Liberación, lo descubríamos, lo redescubríamos todo: Kafka, la novela norteamericana, Husserl y Heidegger, los interminables ajustes de cuentas con el marxismo, el impulso hacia una nueva novela… Si todo pasó por Sartre, no fue sólo porque como filósofo tenía un sentido genial de la totalización sino porque sabía inventar lo nuevo. Las primeras representaciones de Las moscas, la aparición de El ser y la nada, la conferencia El existencialismo es un humanismo fueron acontecimientos: en ellos aprendíamos, después de una larga noche, la identidad entre el pensamiento y la libertad.

Los “pensadores privados” se oponen de algún modo a los “profesores públicos”. Hasta la Sorbona necesita una anti-Sorbona, y los estudiantes sólo escuchan bien a sus profesores cuando tienen también otros maestros. En su momento, Nietzsche dejó de ser profesor para convertirse en un pensador privado. También lo hizo Sartre, en otro contexto, con otra salida. Los pensadores privados tienen dos características; una especie de soledad que les pertenece siempre, cualesquiera sean las circunstancias; pero también una cierta agitación, un cierto desorden del mundo en el que surgen y en el que hablan. Y también sólo hablan en su propio nombre, sin “representar” nada; y lo que le reclaman al mundo son presencias brutas, potencias desnudas que tampoco son “representables”. Ya en ¿Qué es la literatura?, Sartre dibujaba el ideal del escritor: “El escritor retomará el mundo tal cual es, totalmente en crudo, sudoroso, maloliente, cotidiano, para presentarlo a los libertados sobre el cimiento de una libertad. No basta con concederle al escritor la libertad de decirlo todo. Es preciso que escriba para un público que tenga la libertad de cambiarlo todo, lo que significa, además de la supresión de las clases, la abolición de toda dictadura, la renovación perpetua de los cuadros, la continua perturbación del orden tan pronto como tienda a fijarse. En una palabra, la literatura es, por esencia, la subjetividad de una sociedad en revolución permanente”.

Desde el principio, Sartre concibió el escritor bajo la forma de un hombre como todos, que se dirige a los demás desde un solo punto de vista: su libertad. Toda su filosofía se insertaba en un movimiento especulativo que impugnaba la noción de representación, el orden mismo de la representación: la filosofía cambiaba de lugar, abandonaba la esfera del juicio, para instalarse en el mundo más colorido de lo “prejudicativo”, de lo “sub-representativo”. Sartre acababa de rechazar el Premio Nobel. Continuación práctica de la misma actitud, horror ante la idea de representar prácticamente algo, aunque sean valores espirituales o, como él dice, de institucionalizarse.

El pensador privado necesita un mundo que incluya un mínimo de desorden, aunque más no sea una esperanza revolucionaria, un grano de revolución permanente. En Sartre hay, en efecto, cierta fijación con la Liberación, con las esperanzas decepcionadas de esa época. Hizo falta la guerra de Argelia para reencontrar algo de la lucha política o de la agitación liberadora, y aun así en condiciones tanto más complejas cuanto que nosotros ya no éramos los oprimidos sino aquellos que debían alzarse contra sí mismos. ¡Ah, juventud! Ya no quedan más que Cuba y los maquis venezolanos. Pero, más grande aún que la soledad del pensador privado, está también la soledad de los que buscan un maestro, los que querrían un maestro y sólo podrían encontrarlo en un mundo agitado.

.

El orden moral, el orden “representativo” se ha cerrado sobre nosotros. Hasta el miedo atómico adoptó los aires de un miedo burgués. A los jóvenes, ahora, se les ofrece a Teilhard de Chardin como maestro de pensamiento. Tenemos lo que nos merecemos. Después de Sartre, no sólo Simone Weil sino la Simone Weil del simio. Y sin embargo no es que en la literatura actual no haya cosas profundamente nuevas. Citemos al voleo: el nouveau roman, los libros de Gombrowicz, los relatos de Klossowski, la sociología de Lévi-Strauss, el teatro de Genet y de Gatti, la filosofía de la “sinrazón” que elabora Foucault…

Pero lo que hoy falta es lo que Sartre supo reunir y encarnar para la generación anterior: las condiciones de una totalización: aquella en la que la política, lo imaginario, la sexualidad, el inconsciente y la voluntad se reúnen en los derechos de la totalidad humana. Hoy nos limitamos a subsistir, con los miembros dispersos.

Sartre decía de Kafka: “Su obra es una reacción libre y unitaria contra el mundo judeocristiano de Europa central; sus novelas son la superación sintética de su situación de hombre, de judío, de checo, de novio recalcitrante, de tuberculoso, etcétera”. Pero es el caso de Sartre mismo: su obra es una reacción contra el mundo burgués tal como lo pone en cuestión el comunismo. Expresa la superación de su propia situación de intelectual burgués, de ex alumno de la Escuela Normal, de novio libre, de hombre feo (puesto que Sartre a menudo se presentó de ese modo), etc.: todas cosas que se reflejan y resuenan en el movimiento de sus libros.

Hablamos de Sartre como si perteneciera a una época caduca. ¡Ay! Somos nosotros, más bien, los que hemos caducado en el orden moral y conformista de la actualidad. Sartre, al menos, nos permite la esperanza vaga de los momentos futuros, de las reanudaciones donde el pensamiento puede reformarse y rehacer sus totalidades como potencia a la vez colectiva y privada. Por eso Sartre sigue siendo nuestro maestro.

.

El último libro de Sartre, Crítica de la razón dialéctica, es uno de los libros más bellos y más importantes que se hayan publicado en estos últimos años. Le da a El ser y la nada su complemento necesario, en el sentido en que las exigencias colectivas vienen a consumar la subjetividad de la persona. Y si volvemos a pensar en El ser y la nada, es para recuperar el asombro que supimos sentir ante esa renovación de la filosofía. Hoy sabemos aún mejor que las relaciones de Sartre con Heidegger, su dependencia de Heidegger, eran falsos problemas que descansaban en malentendidos. Lo que nos impactaba de El ser y la nada era únicamente sartreano y servía para medir el aporte de Sartre: la teoría de la mala fe, donde la conciencia, en el interior de sí misma, jugaba con su doble poder de no ser lo que es y de ser lo que no es; la teoría del Otro, donde la mirada del otro bastaba para hacer vacilar el mundo y para “robármelo”; la teoría de la libertad, donde ésta se limitaba a sí misma constituyéndose en situaciones; el psicoanálisis existencial, donde recuperábamos las elecciones básicas de un individuo en el seno de su vida concreta. Y, cada vez, la esencia y el ejemplo entraban en relaciones complejas que le daban un nuevo estilo a la filosofía. El mozo del bar, la chica enamorada, el hombre feo, y sobre todo mi amigo Pedro-que-nunca-estaba, formaban verdaderas novelas en la obra filosófica y hacían palpitar las esencias al ritmo de sus ejemplos existenciales. Por todas partes brillaba una sintaxis violenta, hecha de rupturas y estiramientos, que nos recordaba las dos obsesiones sartreanas: las lagunas de no-ser, las viscosidades de la materia.

El rechazo del Premio Nobel fue una buena noticia. Al fin alguien que no trata de explicar la clase de paradoja deliciosa que es para un escritor, para un pensador privado, aceptar honores y representaciones públicas. Ya hay muchos astutos que tratan de sorprender a Sartre contradiciéndose: le atribuyen sentimientos de despecho porque el premio llegó demasiado tarde; le objetan que algo, de todos modos, siempre representa; le recuerdan que sus logros, de todos modos, fueron y siguen siendo logros burgueses; se sugiere que su rechazo no es razonable ni adulto; se le propone el ejemplo de aquellos que lo aceptaron rechazándolo, sin perjuicio de destinar el dinero a buenas obras. No les conviene provocarlo demasiado; Sartre es un polemista temible. No hay genio que no se parodie a sí mismo. Pero, ¿cuál es la mejor parodia? ¿Convertirse en un viejo adaptado, una coqueta autoridad espiritual? ¿O bien querer ser el retrasado de la Liberación? ¿Verse como un académico o bien soñarse como resistente venezolano? ¿Quién no ve la diferencia de calidad, la diferencia de genio, la diferencia vital entre esas dos opciones o esas dos parodias? ¿A qué es fiel Sartre? Siempre al amigo Pedro-que-nunca-está. Ése es el destino de este autor: hacer correr aire puro cuando habla, aun si ese aire puro, el aire de las ausencias, es difícil de respirar.

.

Periódico Página/12. 24 de Junio 2002. Revista Arts, 28 de Noviembre de 1964.

Follow

Follow