Al maestro José Miguel Varela,

que alumbra en silencio la pintura de los dioses

Un ciudadano de cuyo nombre no quiero acordarme me dio el pasado septiembre una fotocopia de la revista de Feria de 1932. Y, al ver en sus páginas el programa de festejos, recordé de inmediato el relato que me hizo, hace un buen montón de años, Eulogio Torres, un hombre mayor, brioso y agudo. Si sería fuerte mi interés por lo que contaba Eulogio que después, cuando llegaba a mi casa, incluso escribía algunas notas, con tal de que lo que me decía aquel viejo simpatiquísimo y oferente de dichos, ocurrencias e historias verídicas, no corriera el riesgo de perderse. Lo que pasa es que cualquiera sabe adónde habrán ido a parar esos apuntes, porque nunca he sido buen conservador de papeles y otros objetos. Mas, por fortuna, mi memoria, tal que planta de interior, sólo necesita un jarrito de agua para que se refresque y ponga a tono. ¿De agua?, podría decir algún ingenioso.

Pero pasemos con rapidez y diligencia a la historia que me trasladó Eulogio Torres. No sea que me pase como con alguna otra, es decir, que agote el espacio sin poder terminarla. Por cierto que yo creía que Eulogio procedía del gallego, dada su primera sílaba: eu es yo en el idioma de Castelao y de Rosalía de Castro. Pero en realidad procede del griego eu-logos, que significa «el que habla bien». Las cosas de las que se entera uno por internet. El caso es que a nuestro Eulogio le venía muy bien el nombre en su sentido originario, griego.

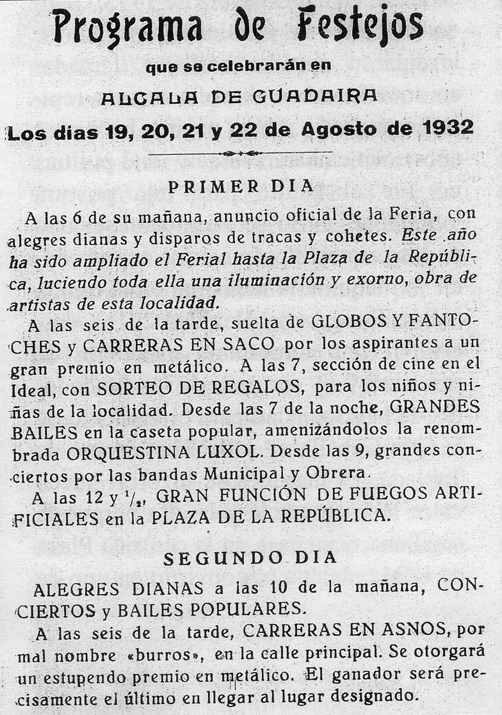

Como no faltará algún lector que enseguida piense que la historia me la invento (siempre hay suelto por ahí algún incrédulo), aporto prueba documental: ahí tienen reproducida la página de la citada revista con una parte del Programa de Festejos.

En efecto, el segundo día de Feria, 20 de agosto, a las seis de la tarde, estaba programada una carrera sobre asnos. El ganador sería el último en llegar a la meta. A estas alturas es imposible saber quién fue el autor de tan original idea. Lo que es evidente es que la ocurrencia siempre ha sido digna de ser acogida, y con los mayores honores, como categoría o disciplina especial, de seguro relieve mediático y seguimiento universal, en los Juegos Olímpicos, tengan lugar donde quiera que sea: en Tokio, en Otawa, en Melbourne, en Londres y no digamos en Madrid, donde, como todo el mundo sabe, son tan importantes los burros, y las burras mucho más.

No carece la cosa de un cierto vaho bíblico, por aquello de «los últimos serán los primeros».

Los concursantes inscritos el último día del plazo de admisión eran cinco. El más viejo era Manuel, el Zagalón, arriero de profesión, de poco más de metro y medio y los kilos justos para esa altura. De ser de caballos la carrera, el Zagalón habría sido el jockey ideal. Era este Manuel de escasas luces y muy pendenciero cuando bebía, lo que sucedía casi a diario. Sólo se retiraba a su casa, y además contento, después de recibido algún tortazo. Como él ha habido más en Alcalá. Uno de esos regresó una vez a su dudoso hogar con la huella de mi mano en la cara.

Los otros cuatro eran más o menos jóvenes, todos enjutos y, salvo uno, de estatura media-baja, a los que conoceremos por sus apodos: el Niño, el Flequillo, el Pocero y el Alicate. El primero, porque nació después de ser precedido por cinco hermanas. El segundo, porque, seguramente por motivos de protección contra parásitos, siempre iba pelado al cero. Este era cabrero.

Al Pocero se le conocía así desde siempre, porque de niño se cayó a un pozo (cuando lo estaban haciendo). El Pocero era el que superaba con creces la estatura media: no es que padeciera gigantismo, pero sus más de 1,90 sí que los tenía. Medida muy desmedida para la época. Su primer apellido era Espinar. Yo llegué a conocerlo, ya viejo y encorvado, vendiendo mantillo por las casas. Tan fértil materia la llevaba a lomos de un borriquillo. Este hombre era todo amabilidad y educación —nada de peloteo ni servilismo—, como suele suceder por lo general con los hombres de elevada estatura. Por lo general, recalco, porque hay cada uno…

El Alicate tenía tanta fuerza en las manos que el apodo le venía como dedil al dedo, o como las gafas al miope. O como el cuchillo de ancha hoja al carnicero.

Todos los concursantes se dedicaron los días anteriores a seleccionar el burro más idóneo para cumplir la hazaña. Bueno, todos no, porque el Zagalón no tuvo que rebuscar mucho: su burro más viejo, ya retirado del trabajo, enflaquecido y trastabillante, de nombre Periquito, sería el que montara en la carrera. «¿Cómo no va a ser el último, si el pobrecito mío no puede ni con el rabo?», pensaba el Zagalón, que en el fondo era un sentimental.

Al Niño, que era peón de la construcción, le prestó su peor borrico un arriero al que apodaban, sin disgusto alguno por su parte, el Penco. El Penco le decía Luis al burro, que en realidad era el nombre suyo propio, digo del arriero. Tal vez fuera un caso de trastorno bipolar, o de desdoblamiento de la personalidad. O una forma de completarse, o de rara autoafirmación. O de empatía sincrética.

El Alicate, que era un elemento de cuidado, carecía de amistades y recursos, así que no se anduvo por las ramas y robó en Mairena el primer rucho que se puso a tiro. Como es natural, el Alicate quería un burro enclenque, pero este era todo lo contrario: un garañón capaz de fecundar a todas las hembras que le pusieran por delante, entre otras potencialidades. «Ya me daré yo trazas de gobernar esta fiera», decía para sí el cuatrero. Sin embargo, ya en plena carrera, y para su satisfacción, se daría cuenta de que borrico tan fuerte era más perezoso que algunos que todos conocemos.

Dos días faltaban para el acontecimiento y no fue sino el penúltimo cuando el Pocero y el Flequillo se hicieron con sus respectivos jumentos. Al Flequillo se lo prestó un propietario de tierras, agradecido porque el cabrero nunca invadía sus sembrados. Y al Pocero un gitano llamado Manuel García, de profesión tratante de caballerías, que además se dedicaba a la peluquería (de las bestias de labor) cuando hacía falta (a las bestias y a él). También vendía encajes, y pañuelos de raya en raya. Manuel García le dijo al Pocero que si ganaba el premio tendrían que partirlo a medias. Era broma, pero el Pocero le prometió que así sería.

Y llegó el día y la hora de la justa. El torneo daría comienzo al principio de la en esos momentos titulada calle Libertad (la calle La Mina de siempre), y finalizaría donde se funden la Plaza de Cervantes y La Plazuela (entonces Plaza de la República). En la meta se encontraban desde una hora antes los jueces, que eran tres, todos ellos concejales, aunque no del mismo partido: José Salazar, Juan Clemente y Ángel Jiménez. Ninguno recibía retribución económica por el desempeño de tan festiva función. Ni por ninguna otra en tanto que miembros de la corporación municipal. Exóticos que eran.

Los jinetes vestían todos igual: camisa, pantalón y faja. Y vara. En la cabeza, sólo las ganas de ganar. Nada de gorras ni boinas. Los asnos, desnudos, como los parieron sus burras madres. Hasta sin ronzal iban. De modo que los cinco concursantes montaban a pelo, que es como mejor se va en burro. Yo lo puedo asegurar. Los pelos del asno son como un colchón de plumas (caliente, eso sí) sobre el que te desplazas tal que fueses en barca por un río sereno; pero mejor aún, porque desde la altura del lomo cabalgado, elevación que la observación de las orejas del burro hace más pronunciada, podrías considerarte un vencedor que regresa a la metrópoli, o un enamorado que impresionará sin duda a su diosa carnal, o, más sencillamente, un hombre feliz. Sólo durante el trayecto, claro.

Una vez correctamente alineadas las monturas, un guardia municipal efectúo un disparo al aire. Y a su aire, porque la bala dio contra una teja de la casa de enfrente, que cayó al suelo sin herir a nadie.

Y eso que la calle se encontraba repleta. Niños, mayores, jóvenes y mujeres de todas las edades integraban un público expectante y deseoso. Todos los burros cabecearon y movieron el rabo al oír el tiro, pero como los jinetes se quedaron como estatuas, ninguno dio un paso. El guardia disparó otra vez, e inmediatamente hizo un gesto con los brazos, como diciendo: «¿Pero aquí qué pasa?». Los participantes en la competencia no tuvieron más remedio que iniciar la marcha.

Cuando llegaron a la altura del Gutiérrez de Alba todavía iban todos al hilo, centímetros arriba centímetros abajo. Los cabalgadores, todos con la vara ajustada en la faja, bien que se cuidaban de que sus jamelgos no apretaran el paso. Pero mucha gente del público, aun sabiendo la regla principal del concurso, o precisamente por eso, empezó a gritar: «¡Venga ya, a ver si nos va a coger la noche!» «¡Echarse los burros a la espalda, que no llegáis!» «¡Ponerles una burra delante, ya veréis como corren!». Esas y otras lindezas que no caben aquí (ni por espacio ni por decencia) decía la gente. Pero como era tanto el jaleo que se formó, y que iba en aumento segundo tras segundo, algunos de los burros se asustaron (se asombraron, debe decirse en terminología acemilera), con el resultado de aligerar el paso. Ah, se me olvidaba que a los concursantes les estaba prohibido decir ¡Sooo!

El del Zagalón, pese a su fatal decaimiento, fue el que más se apresuró. Por mucho que el jinete se esforzaba en menguar su arranque, a Periquito no había manera de pararlo. Periquito iba en cabeza al pasar por la Plaza de Abastos, a buena distancia de los demás, pero en ese momento el Zagalón sintió desplomarse al burro bajo su cenceño cuerpo (cenceños los dos, amo y asno). Menos mal que logró saltar, evitando caer bajo el borrico. Quizás fuera el reconcomio de la muerte lo que le había impelido a demostrar que él, el viejo Periquito, era capaz de correr como cualquiera, o más.

Pero la tan rara carrera proseguía, dejando atrás al cadáver y al desolado Zagalón, que lloraba abrazado a la cabeza del heroico cuadrúpedo.

Lenta y cachazuda, la carrera. Todo lo contrario del alboroto que cada vez con más fuerza se enseñoreaba del público asistente, conscientemente ajeno a la defunción producida. La gente, casi pegada a los burros (y pisando los cagajones que casi todos fueron expeliendo), agitaba los brazos y gritaba cada vez más fuerte, espoleando así a los animales y desesperando a los pilotos.

Faltando veinte o treinta metros para llegar al objetivo, el Alicate puso en práctica su plan secreto. Con su vara, desde atrás, comenzó a golpear las ancas de los otros burros, con la intención, claro es, de hacer que se lanzaran en tropel contra la cinta que marcaba el final de la carrera. Los pobres e inocentes borricos, intelectualmente incapaces de solidarizarse con sus montadores, atendieron el mensaje del pérfido Alicate. El Niño fue el primero en llegar a la meta; o sea, que quedó el último. El mundo al revés. Tomó tal irritación que tuvieron que agarrarle entre unos cuantos para que dejara de pegarle al burro. Y eso que estaba presente el Penco, dueño del animal. Del de cuatro patas, llamado Luis.

El Flequillo, bien a su pesar, casi llega al mismo tiempo que el Niño. Enseguida se bajó del burro (lo que no hace casi nadie) y, como no podía tirarse de los pelos, empezó a revolcarse por el suelo, golpeando los adoquines con los pulpejos, hasta que un guardia municipal le conminó a levantarse («Anda, Flequi, no hagas más el tonto», le dijo).

El Pocero había extendido sus largas piernas, llegando así a plantar los pies en el piso, de manera que en lo que podía frenaba la marcha del animal azuzado por el Alicate. Pero aun así entró en la meta antes que el truhán.

Sin embargo, el Pocero, el penúltimo en llegar, fue proclamado ganador. La razón es bien sencilla. Junto a los concejales-jueces esperaba la llegada de los concursantes una pareja de guardias civiles, que, en cuanto se aproximó el Alicate, pletórico de felicidad al creerse ganador, lo detuvieron, e inmediatamente devolvieron el garañón a su legítimo propietario, allí presente. «Ahí tiene usted el animal que le fue sustraído». «¿Sustraído?, será susllevado», dijo el de Mairena. Con los maireneros no hay quien pueda en ningún terreno, y menos en el lingüístico.

Cuando Eulogio Torres no me contó más historias de carreras (de otras materias sí) es que la de 1932 fue la primera y la última, al menos de esas características. Sí me dijo que el Pocero y el gitano Manuel García se llevaron borrachos dos días gracias al premio.

Follow

Follow

[…] LA CARRERA. Por Rafael Rodríguez González […]

Posted by «CARMINA» Blog Literario — PROSA Y POESÍA DE RAFAEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (1955-2015) EN LA REVISTA ILUSTRADA DE LITERATURA «CARMINA» on mayo 22nd, 2016.