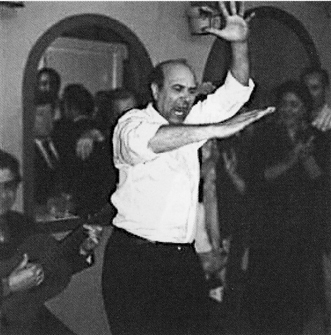

En Madrid, primeros años sesenta:

Manolito María, Anzonini y Paco del Gastor

A Miguel Cruz Clarambo, gitano cósmico

Yo, ya desde el primer momento, había decidido ir en el coche de Dionisio. No es que José Luis condujera mal; no, qué va, pero a mí me lo parecía tanto, tanto tanto, que me resultaba imposible creer lo contrario, por más que me esforzara en ello. Alguna que otra experiencia me había deparado haber ido en aquel Ford Fiesta de nuestro entrañable amigo: el bordillo que se acercaba a la rueda derecha delantera hasta el punto de golpearla; la raya continua que de improviso dejaba de serlo; el ruido que producía el coche que estaba aparcado al chocar contra el de José Luis cuando éste, de manera impecable, estaba estacionando; el retrovisor que se rompía porque una señal o una esquina había arremetido contra el espejuelo; el despiadado frenazo porque una calle había cambiado de sitio; una farola que, quizás carente de luces, se atravesaba, imprudente y dañina…

De manera que, después de varios intentos de Dionisio por desbloquear las puertas de su Renault14, subimos a bordo del flamante coche Julio, Jorge, Rafael y yo, mientras nuestro admirado maestro de adultos, a la vez que sacaba limpiamente el vehículo para ponerlo en la vía, se desvivía en explicarnos el mecanismo de las puertas de su nuevo automóvil, sin que ninguno de los receptores de sus aclaraciones nos enteráramos de lo más mínimo.

En el otro vehículo, el de José Luis —así mismo maestro de adultos, como todo el mundo sabe—, acometieron la aventura Diógenes, Antonio Ríos («el Carmona»), Rafael Benítez («el Marqués de las Corachas») y Mario Cortés.

«Ea, ya na más que falta ‘La Niña’», dijo el Marqués antes de poder cerrar la casi desvencijada puerta del Ford Fiesta.

Y así fue como las dos «carabelas» emprendieron el viaje nada menos que a Morón de la Frontera. (Enseguida se verá que otra nao, ocupada en solitario por nuestro inolvidable Tomás, había llegado al destino antes que la capitana y su segunda).

Los dos coches y sus diez ocupantes llegaron —llegamos— sin ningún percance digno de reseñarse, si bien el retraso del Ford Fiesta —tres cuartos de hora sobre el horario previsto— nos alarmó a los ocupantes de la Santa María, digo del coche de Dionisio. Después supimos que José Luis, en un despiste extraordinariamente extraño y del todo increíble en él, había tomado la carretera que lleva a El Coronil, en vez de seguir directamente hacia Morón. «¿Qué quieres, si era casi de noche?», fue la respuesta que le dio a Rafael al preguntarle éste sobre cómo diablos había sucedido el extravío.

Encuentro con Tomás y entrada a la fiesta

Aguardamos a José Luis y sus intrépidos acompañantes en Casa Pepe, el lugar convenido. Dionisio, durante tan inquietante espera, nos ilustró sobre las reuniones que allí se habían celebrado con Diego del Gastor y tantos otros personajes —el propio Dionisio entre ellos—, protagonistas de tantas fiestas en las que el flamenco más auténtico resplandecía en toda su esencia.

Una vez reunida la expedición, marchamos todos a pie hacia la calle en que según Dionisio se encontraba la casa donde se desarrollaría la grabación para TVE. Menos mal —¡menos mal!— que en algún momento de nuestro deambular por aquellas apacibles calles de Morón, alguna de ellas más de dos veces transitada en poco menos de quince minutos, nos topamos con Tomás. «Si es por aquí, hombre, si es por aquí», nos dijo, con su sorna amable y comprensiva, riendo a pequeños borbotones. La mayoría miramos de reojo a Dionisio, sin poder explicarnos cómo hombre tan versado, eficiente y confiable a bordo de un automóvil se convertía, echado a tierra —¡y en tierra tan andada por él!— en náufrago recién llegado a una isla. (Supe después, por confidencia de Rafael, del gusto de Dionisio por complicar las cosas, bien entendido que sólo las fáciles de desenredar).

Pues llegamos, no sin antes haber estado en tres tabernas (una de ellas tan pequeña que no pudimos entrar los once de una vez) en las que Dionisio y Tomás conocían desde muchos años antes a sus dueños, o a algún parroquiano. Afortunadamente, Antonio el Carmona y Rafael se encargaron de abreviar cada una de las estancias, porque de haber sido por el propio Dionisio y por el otro Rafael —el Marqués— hubiéramos llegado a la casa de la fiesta ya finalizada ésta. Y no lo digo porque los dos citados bebieran más que los demás; de ninguna manera, lo que ocurría es que el tiempo, para estos amigos, es algo que parece poder detenerse al antojo de cada cual. No sería malo, pero no es posible.

El guitarrista Juan del Gastor, en una de sus facetas

Ya en la puerta de aquella enorme y señorial casona, vimos salir a Juan del Gastor, que se fue derecho para Dionisio y Tomás, amigos, casi hermanos, desde tanto tiempo atrás.

«Se habrá queáo Alcalá vacía», observó el guitarrista, sobrino del gran Diego, ante la nutrida «delegación» que tenía ante sus ojos. «Venga, vamos pa’entro, que esto va a empezar ya». Y allí fuimos aposentándonos, siempre detrás de las cámaras, mientras íbamos reconociendo a Paco del Gastor, Paco Valdepeñas, Fernanda de Utrera, su hermana Bernarda, la Pepa, Joselero… Ya estaban todos convenientemente colocados para iniciar la actuación. Todo bajo la dirección del entonces —y antes y después— industrioso productor Ricardo Pachón.

Yo, asentado en Alcalá desde mi llegada a Sevilla procedente de mi Segovia natal, no había tenido la oportunidad hasta ese momento de asistir a una reunión tan numerosa y excelsa de artistas flamencos, siendo todos ellos, además, de los que a mí me gustaron desde un principio (ya para entonces había desaparecido la mayoría). Pero comprobé enseguida que la emoción embargaba por igual, si no en mayor intensidad, a todos los demás integrantes de aquella «delegación alcalareña», algunos de cuyos miembros habían conocido a verdaderas glorias del flamenco (insisto: algunas de ellas, pocas, todavía presentes allí mismo). Esa noche me ocurrió lo que años antes al escuchar aquellas grabaciones tomadas en reunión de Manolito María, Juan Talega, Tomás Torres, Fernanda, el Borrico, Joselero, Bernarda, Perrate y algunos más: una sensación de refrescante pureza a la vez que de viaje a un tiempo tan grato como inabarcable.

El Andorrano, Paco Valdepeñas…

Aunque se trataba, lógicamente, de algo preparado y previsto, lo que vimos, oímos y sentimos aquella noche fue producto de la conjunción de varios factores. En primerísimo lugar, de la calidad sanguínea de los artistas. En segundo, del ambiente tan favorable que reinaba entre todos los allí reunidos; y en tercero, y a gran distancia, de la capacidad del director de aquella puesta en escena, porque con aquel material humano hubiese sido un crimen no sacar algo bueno. Un crimen imposible, la verdad.

Como se me parta el palo/este torito miura/que va a acabá que con mi caballo, cantaba el Andorrano, volviendo del revés los versos de Villalón, y enseguida su baile, disímil, lento, deslizante y ahora atlético para volver a la parsimonia y acabar en una explosión ralentizada: Soy la gitana Caireles/zahorí de nacimiento/que adivina los quereles/y también los pensamientos. El mayor de los hijos varones de Luis Torres Cádiz (Joselero) parece que baila hacia atrás. Y en parte es así: baila hacia atrás en el tiempo; y vuelve, es un gitano que nos trae lo que el tiempo transmite, sencillamente porque Andorrano tiene disposición para ello. Una disposición que viene de dos elementos fundidos: sangre y sapiencia. A lo que habría que añadir, en el caso de que no estuviese ya contenido en la sangre, el respeto a sí mismo y a su gente. En 1984 (y afortunadamente bastantes años después) aún nos fue otorgado contemplar ese baile p’atrás en los dos sentidos de este Torres Amaya. Magnífico.

Dinero y más dinero/Yo nunca te he peío ná/sino que vengas a verme/de tu propia voluntá, cantaba aún sentado Paco Valdepeñas (que nació en Linares), con su voz distinguible entre los miles de millones de seres humanos, antes de levantarse para hacer un recorrido lleno de letras: Como el carbón que se quema/sin echar humo ninguno/así se estaban quemando/los corazones de algunos; las más, sacadas de canciones de no tengo ni idea de cuándo y dónde, en medio de un baile tan disímil como el de Andorrano, sólo que de una compostura que transita desde la majestuosidad a la sencillez hecha gesto sublime, y viceversa. El que viva en el año dos mil/verá con asombro los tiempos cambiaos/porque no habrá ningún albañil/no habrá goteras en ningún tejao./Las niñeras serán suprimías/porque los chiquillos ya vendrán criaos/y en los parques y en las avenías/ya no las veremos con tantos soldaos… Un Óle gigante, agradecido y eterno para Paco.

…Y Fernanda.

De vuelta a Alcalá

Hacía un fresco muy agradable cuando abordamos la calle, aunque para Dionisio (¡el más friolero del mundo!) pareciera que nos encontrásemos en plena estepa siberiana. Pero el calorcito de la taberna más próxima nos reconfortó a todos, frioleros y no. Al contrario de lo esperado por algunos —Dionisio y Rafael— y deseado por todos, ni Paco ni Juan del Gastor nos acompañaron: sus obligaciones, tanto familiares como profesionales, no se lo permitían. Ese día, claro, porque dos meses después estuvimos algunos casi veinticuatro horas con Paco y algunos amigos norteamericanos —sin relación alguna con la base USA—, una alemana y también un australiano, todos admiradores y discípulos directos de Diego del Gastor. Optamos por irnos de Morón. Aún era temprano y podíamos ponernos de acuerdo para parar en alguna venta.

Antes de introducirnos en los coches, que ahora ya eran tres tras la incorporación de la «carabela» de Tomás, estuvimos en dos bares. En ninguno de ellos se superaron las dos rondas, creo recordar. Comentamos el cante, el baile y el toque que habíamos tenido el privilegio de contemplar. Nos acordamos, inevitable y repetidamente, de Agustín, que de haber estado allí hubiera disfrutado como sería imposible describir. Llevaba dos días sin aparecer por el Duque, ni por el Derribo. «Mañana habrá que llegarse a su casa», dijeron José Luis y Rafael al unísono.

Todos convenimos, por fin, en reunirnos en la Venta Hispalis (abierta toda la noche), a relativamente poca distancia de Alcalá, en la carretera de Málaga (la A-92 estaba todavía en los forros de alguna carpeta). Entonces se operó la redistribución de ocupantes en los coches. Fuese por efecto del vino —que, repito, no era tanto el libado en ese momento—, fuese por el relajamiento que produce un goce como el que habíamos vivido, lo cierto es que las distintas tripulaciones quedaron como sigue. Primer coche: Dionisio, Jorge, el Marqués y Mario. Coche de Tomás: el mismo, Antonio el Carmona y Diógenes. ¿Quiénes quedábamos para ocupar el de José Luis, además del titular?: Julio, Rafael y yo. Cualquiera de los tres hubiésemos podido agregarnos a uno de los otros dos coches, pero de los cobardes nunca se ha escrito nada. Aparte de que, en caso de ocurrir cualquier malajada, más valía ir cuatro que dos: alguno sobreviviría para dar el aviso.

Joselero (padre de Andorrano) y Diego del Gastor,

con Chris Carnes

En esta ocasión fue el coche de José Luis el primero en emprender la marcha, convirtiéndose, aunque por poco tiempo, en la Santa María del regreso. Tomás y Dionisio nos adelantaron enseguida, porque, eso sí, José Luis, de correr, nada, por mucho que mis palabras iniciales les hayan podido hacer creer lo contrario. No hay que descartar, ahora que lo pienso, que la poca velocidad de crucero fuese la que pusiera tantas veces al coche de José Luis en algunos aprietos. Quién sabe.

Pero esta vez fue el coche de Dionisio, no obstante habernos sobrepasado antes, el que se demoró, y no poco. La tardanza fue debida a que una liebre atravesó la carretera y fue golpeada por el coche. Y ¡hala!, sus cuatro ocupantes a buscar la liebre en un barbecho, en una noche de luna nueva. Ninguno era lo que se dice largo de vista, y mucho menos en aquellas circunstancias. Si los linces tuvieran el alcance visual de estos cuatro hace tiempo que se hubieran extinguido. Ni que decir tiene que, de la liebre, ni rastro.

Una vez todos llegados y reunidos en la Venta Hispalis, tardó poco para que Julio hiciera que Dionisio sacara la guitarra del coche y comenzara a tocar —me refiero a Julio— como sólo él sabe hacerlo. Y al decir esto no me aparto ni un ápice de la verdad. Sólo Julio sabe hacer lo que hace y cómo lo hace. Que nadie dude de que a la guitarra es un caso único. E inimitable, que es aún más importante.

Pasó el tiempo entre bromas, recuerdos, recitaciones del Marqués, cantes de Rafael por soleá y por tangos (de Joselero), «jaleamientos» y amagos de baile de Jorge, hasta que, después de mucha insistencia por parte de todos, tomó Dionisio la guitarra y pudimos escucharle, tras varios intentos por afinar y vueltas y más vueltas —como en las calles de Morón— un toque por seguiriyas que no se me borra de la memoria.

Iba a seguir tocando, ahora por soleá, pero en ese momento apareció por la puerta la mala potra, la fatalidad más insoportable, el signo de Satán, la mala ventura, la peor de las chambas, el hado maligno, la papeleta maldita de la Tómbola del Mal, el bicharraco perverso, lo más malo que podrían enviarnos nuestras respectivas estrellas si nos odiaran. Yo, hasta ese momento, no había tenido el disgusto de conocer al archiominoso, y ojalá hubiera seguido así por el resto de mis días. Observé en todos mis amigos, sin excepción, que el disgusto afloraba en sus caras, y que, unos más rápidamente que otros, iniciaban movimientos de retirada, si no de fuga. Debido a que el bribón tiene familia en Alcalá, no voy a decir su nombre. Efectivamente, no hizo más que traspasar la puerta la bestia cuando ya estaba metiendo la pezuña. Acabamos por levantarnos, se pagó lo que se debía y salimos. Camino de los coches, casi todos iban diciendo que menos mal que Agustín no había estado allí, porque seguramente habría intentado que alguna silla hubiera dado en la cabeza del bulto molestoso.

Hubo nuevamente cambio de tripulaciones y esta vez coincidimos Rafael, el Marqués y yo en el coche de José Luis. Los dos Rafaeles fueron lanzando durante todo el trayecto tal cantidad de improperios para el cretino que nos había hecho abandonar la Venta Hispalis que es imposible que los recuerde todos. Pero sí que quedé seguro de uno de los significados de esa expresión que tanto he oído desde mi llegada a Sevilla: ser «un tío mierda». Según me explicaron y después pude comprobar dos o tres veces más, el que apareció aquella noche para estropear esa reunión (como ha hecho con cientos) era y es eso: un tío mierda. También recuerdo que los calificativos más finos que le dedicó uno de los Rafaeles fueron los de «hijo de madre distraída» y «buey coceante».

Aunque no era muy tarde ya no había lugar de encuentro posible, al menos deseable, así que… cada mochuelo a su olivo. Pero vine a enterarme a los pocos días de que Dionisio condujo a los ocupantes de su coche (Jorge, Mario y Julio) hasta su casa, y ya dentro de ésta a la habitación donde tenía su gran colección de cintas magnetofónicas de cuatro pistas que contenían (uso el pretérito porque seguramente ya las habrá destruido en alguno de sus arrebatos) horas y horas y más horas de reunión y fiesta en Morón en los años sesenta. Y allí estuvieron hasta por la mañana escuchando una pequeña parte de aquellas maravillas que nunca jamás volverán a tomar carne, porque no eran golondrinas, sino seres de una nebulosa inalcanzable cuyos ecos resonarán, o no, por el Universo: los ya citados y Fernandillo, Anzonini del Puerto, Curro Mairena, su hermano Antonio, Miguel el Funi…

Tres de los grandes: Fernanda, Curro Mairena y Joselero,

en Morón

Es cosa que ustedes sabrán perdonarme el que me permita incluir (hay que estar a bien con todo el mundo) una composición que Mario Cortés hizo a resultas de tan opima noche —hasta la aparición del mal sujeto— y sin duda de otras más, y que tituló como yo lo he hecho con el presente texto: se refería —y yo me refiero— al arte puro.

Noche de juerga decente.

Vino, tapas, aguardiente.

La prisa no está presente.

Adviene un silencio agrupador:

en los chorlos del quelaor

—porte rancio, tez morena—

el aire retrueca y suena.

De la raza, el baile es la enseña,

esplendor de una sangre

que no esconde lo que sueña.

Algunos sienten el riego

de una orquesta de venas

con un ritmo sin sosiego,

sin límites ni esquenas.

Pero en guitarra serena

y compás negado al lego

están marcados a fuego

los lindes de la faena.

Baila y canta el gitano.

Un lucero en cada mano.

El cante, pulsión fastuosa

que hace arte cualquier cosa.

Están en cada desplante

los mengues y el canguelo,

pero los oculta el Arte

al compás de este revuelo.

Sale del baile el quelaor.

Se alza un picote en terquelo

dedicado al tocaor:

«No sé que tienes mejor,

las baes o el corazón».

Mientras, el Tiempo, en la calle,

se cansa como un anciano.

Entra como en un valle

un viento total, diluviano.

¿Qué pasa? ¿Ya nos vamos?

¿Es que hay que despedirse?

Mas nadie quiere irse

con pétalos en las manos.

Ahora arrastras una cuita,

ansia, afán, anhelo:

¿cuándo, amigos, otra cita?

Follow

Follow

Para fomentar o mejorar en lectura, a cualquier edad, os invito a entrar en:

http://www.cuentosytalleres.es

Posted by Fernanda Núñez on septiembre 6th, 2011.

[…] DOY FE DE QUE HA EXISTIDO. Ramón Núñez Vaces […]

Posted by «CARMINA» Blog Literario — PROSA Y POESÍA DE RAFAEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (1955-2015) EN LA REVISTA ILUSTRADA DE LITERATURA «CARMINA» on mayo 22nd, 2016.

Buena descripción del baile de mi padre el andorrano, pero no es el mayor de los varones, esta mi tío Pepe Luis que lleva 50 años en Gerona. Un saludo

Posted by Luis on febrero 11th, 2022.