La muerte de Procris

Piero di Cosimo, hacia el año 1500

(National Gallery, Londres)

«Son las otras artes las que

me han enseñado a escribir»

STENDHAL

I

Se levantó y fue hacia el postigo. Amanecía. En el cielo no quedaba rastro alguno de la tormenta que con tanta furia reventara horas atrás. Los truenos y los ladridos de Laelaps le habían tenido inquieto y desvelado en el lecho buena parte de la noche, hasta que cedió al cansancio, quedándose dormido de nuevo, con la vela encendida, el libro de Ovidio en el regazo y el último verso leído en los labios: pectore Procris erat, Procris mihi semper in ore. De madrugada había vuelto a aquel sueño. Apresado estaba otra vez dentro de aquella Capilla romana, atrapado para la eternidad entre sus muros, junto al paisaje salido de su mano en el que Cristo da el sermón de la montaña. Era la perspectiva, o el recuerdo difuminado de ella, que el maestro Cosimo, llamado con otros por el Papa Sixto para decorar las paredes de aquel rincón del Vaticano, había confiado al ingenio y destreza del discípulo, aún no cumplidos por éste los veinte. Ha pasado tanto tiempo. Ya ni siquiera recuerda algún detalle de los paneles de Perugino y Ghirlandaio que flanqueaban la obra de Rosselli en la que participó. La memoria sólo retiene la imagen lejana de su propia labor en el mural. Nunca sus ojos se volvieron a posar en realidad sobre aquella escena que incluía una porción de su pintura, temprana muestra de las capacidades de su pincel. Jamás había vuelto a poner los pies en Roma; demasiado mármol para su gusto, demasiado ruido, demasiadas campanas…

Sermone della montagna

Cosimo Roselli

1481

Capilla Sixtina

Ahora llovía, pero, para Piero, la lluvia, a diferencia de las tormentas, siempre era bienvenida, cual acontecer amable que agradecía al cielo, tanto como el vivir sus jornadas mayormente a solas consigo mismo, tanto como el solitario pintar. Qué puede haber de bueno -se dice, tratando de justificar su gusto por la vida retirada- en frecuentar a los hombres de hoy, sus afanes, su arrogancia, sus miedos y sus hogueras de las vanidades. Pobres, poderosos, tanto da; una mañana encumbran y siguen ciegamente a Fra Girolamo Savonarola y al día siguiente le cuelgan por el cuello y le hacen arder en la Plaza de la Signoria. Con los años -sueña- tal vea logre levantar para mí una casa con generoso jardín a las afueras, donde recibir a la necesaria clientela y poder seguir tratando a los escasos amigos. Ya ni siquiera la presencia de Andrea, o Jacopo, le resulta soportable en el día a día. Nada de aprendices ni ayudantes. Mejor la soledad, que nunca disgusta, defrauda o traiciona.

Solo, quieto y silencioso; así estuvo el pintor un buen rato. Contemplaba, pensativo, la claridad que se abría paso progresivamente en el exterior a través del tamiz de finas gotas, mientras oía el monótono llover sobre el tejado y el reguero de agua que iba a dar finalmente en su caída al pilón donde abrevaban las bestias. Sentía la lluvia muy dentro, como un arcano de la naturaleza, como un atavismo. La lluvia le ayudaba a atisbar retazos de un mundo prístino, ya perdido, casi olvidado por los hombres. De repente, tras cesar la lluvia, se abrieron las nubes y se hizo una luz delicada, frágil como el cristal de una copa, irremediablemente efímera. Piero se apresuró a coger sus pinceles y, agitado, buscó y seleccionó los pigmentos y colores que intuía propicios para acariciar con los dedos aquel cielo, aquella luz… Porque esa luz era la luz precisa, la luz que estaba buscando, la luz que debía cubrir el horizonte y bañar toda la escena de la tabla alargada que le ocupaba en aquel tiempo, la luz que requería su bella Procris.

Sólo tras varias horas de continuo trabajo en el taller, a tientas tras el recuerdo que pretendía apresar, la placidez de una laguna soñada y aquella perfección de la primera mañana ya desvanecida, se concedió Piero un descanso para beber un poco de leche. Puso también un poco en un cuenco, sobre el suelo, y llamó al perro. Le estuvo mirando beber, y luego pasó suavemente su mano varias veces por el lomo y la cabeza del animal, antes de volver a sus quehaceres en el cuadro, donde acababa de retocar la figura del propio Laelaps, a la derecha, en primer plano, velando estoico a su dueña, sin apartar un segundo la mirada del albo cuerpo yacente de la mujer, pero despreocupado ante la presencia del pintor dentro de la escena, aceptando con naturalidad como la sostiene de costado: la mano izquierda del fauno sobre el hombro de la hermosa joven, y la diestra apartando delicadamente el cabello de la desdichada. Sedente, entornados los perrunos ojos, acepta el mastín sin extrañeza incluso las patas de macho cabrio de Piero, sus grandes orejas puntiagudas, los cuernos de su testa, el oscuro pelo selvático, y esa mirada melancólica que acaricia el rostro sin vida de Procris. Tendida sobre un verde lecho de hierba, donde el pintor ha comenzado a saltear ahora con su pincel tiernas margaritas y otras florecillas silvestres. Ella parece dormida.

Había dado su palabra a aquel patricio florentino y tendría que cumplir con el encargo para la fecha acordada. Debía entregar su pintura un mes antes de las anunciadas nupcias, para que aquel rico señor pudiera poner con ella digno colofón a la dote de la hija. Después de ese día, y a cambio de un puñado de florines de oro, Piero no volverá a ver aquella tabla, ni el rostro de su Procris. Al pensar en ello, con qué fuerza se apoderaban del pintor los celos, aquel mismo mal, cruel tormento de consecuencias funestas, contra el que se suponía su obra iba a poner en guardia a los amantes una vez desposados, en el frente del cassone que verían en adelante y a diario en su alcoba, como exhortación y recordatorio, al retirarse cada noche buscando el placer o el sueño, y al dejar el lecho cada mañana; siempre la imagen admonitoria, en aquel arcón, muy cerca de su cama.

Retrato de Piero di Cosimo que aparece en la Vite de Vasari

II

Tomando, ora la espada, ora la pluma. Cómo concebir de otro modo la vida. Ahora que el Emperador no precisa de los servicios del cortesano y la milicia deja descansar unas horas al soldado, en callada intimidad acaba de escribir carta al querido Boscán. Su buen Juan, confidente y hermano por lazos más estrechos que los de la sangre. Las prisiones del amor son un dulce tormento -se repite a sí mismo- y hay instantes en los que el cautivo, que no alcanza a respirar sin el pensamiento puesto en el claro fuego de la amada, no sabría decir si el deleite de semejante desvarío fue ideado por dios o por el diablo; pero el sentir de la amistad, sobre todo cuando ésta es sincera y se da noblemente y sin precio, entre espíritus cultivados y afines, nos conviene y aprovecha -jamás dudó de ello Garcilaso- por ser un don que nos regala gentilmente el cielo y que el hombre no suele agradecer lo suficiente ni tener por lo común en justa estima. Los amigos, qué valioso bien; como todas las cosas de valor, requieren de atención y cuidados; razón de más para encontrar unos minutos para estas otras letras, dirigidas a Luigi. Son unos renglones en los que elogia unos recientes sonetos que éste le hiciera llegar, donde también habla a Tansillo de la dulce memoria de otros tiempos felices en Nápoles, que aunque no tan lejanos, ahora, a causa de la añoranza, se le imaginan demasiado distantes en tiempo y espacio; líneas donde da cuentas al poeta, en amistosa confidencia, del cansancio y fatigas del guerrero, de las duras exigencias del fiero Marte. ¿Quién no vio desparcir su sangre al hierro del enemigo? ¿Quién no vio su vida perder mil veces y escapar por yerro?, ha escrito, no ha mucho, en sentida elegía por la muerte del hermano de don Pedro, el marqués de Villafranca, su protector.

Sepulcro de Garcilaso de la Vega y de su hijo

Iglesia de San Pedro Martir

Toledo

No es la primera vez que está en la rica Florencia. En este abril del año de 1536 la ciudad ha acogido con júbilo y pompa la llegada de su Sacra Cesárea Católica Majestad, el rey Carlos. Le acompaña Garcilaso, que por fortuna acaba de salir airoso del ataque de unos salteadores de caminos en mitad de una floresta, cuando se dirigía hacia Roma, a reunirse con su Señor. Éste no piensa sino en cómo dar merecida respuesta a las provocaciones del Rey de Francia y su ejército hasta arrojarles de tierra italiana; por lo que las armas, llamadas a no tener tregua, no pararán quietas por mucho. Aquí, en este breve intervalo de sosiego para el soldado, admira el poeta la riqueza de los florentinos y la monumentalidad de su ciudad.

Tiene ahora en mente una tabla de un extraordinario pintor, un tal Piero di Cosimo del que jamás había oído hablar, un cuadro que, gracias a los privilegios que allá donde fueren suelen dispensarse a los miembros de la comitiva del Emperador, tuvo ocasión de contemplar la pasada jornada en casa de los Guicciardini. La escena que recreaba la pintura hizo volver a Garcilaso al doloroso recuerdo de aquel día que supo de la muerte de su Isabel, desangrada en parto del hijo de otro.

En la apacible noche, escribe, y luego rompe lo escrito tras releerlo, volviendo al yunque el verso mal forjado, como aconseja Horacio. Martillea el hierro moldeable del poema sobre el papel, se esfuerza, desespera, aguarda…, y cuando finalmente acuden las musas, retoma la pluma y da su última forma a la égloga:

Todas, con el cabello desparcido,

lloraban una ninfa delicada

cuya vida mostraba que habia sido

antes de tiempo y casi en flor cortada;

cerca del agua, en un lugar florido,

estaba entre las hierbas degollada

cual queda el blanco cisne cuando pierde

la dulce vida entre la hierba verde.

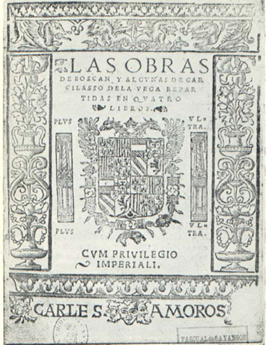

Portada de la primera edición de las obras de Boscán y Garcilaso

1543

III

Será que la época que te tocó en suerte vivir es tan fea y tan sensata como aquella que citaba Oscar Wilde en su Pluma, lápiz y veneno; una época en la que las artes ven más conveniente inspirarse, no en la vida, sino una en la otra. Debe ser por eso -reflexionas ahora- que deambulas hoy por Toledo, tras las huellas del poeta, buscando inspiración para escribir el guión de tu película. De paso, vas anotando en tu cuaderno de trabajo posibles localizaciones para el rodaje. Fundamentales, sí, estas orillas del Tajo. Pero, ¿dónde aquella espesura de verdes sauces, toda de yedra revestida? Buscas la soledad amena de la que hablaba aquel caballero, esperando con incredulidad ver aparecer en cualquier momento a aquellas ninfas de la égloga: Filódoce, Dinámene, Climene…, y aquella que en hermosura par no tiene, la bella Nise. Pero no descubres a nadie en tu paseo, está avanzada ya la tarde y hace frío en estas riberas. Mejor será continuar en San Pedro Mártir y comprobar si puede dar buen juego en el proyecto un plano con las estatuas orantes del poeta y su hijo.

Del fuego de una vida sólo restan cenizas, ausencia, un puñado de versos; la lengua muerta y fría en la boca, la existencia ya mudada en piedra, el sepulcro en una capilla… Abandonas la iglesia con tu cuaderno de notas y la Vida del célebre poeta Garcilaso de la Vega debajo del brazo. Caminas a buen paso, tratando de dejar atrás la pesadumbre que se respiraba en aquel templo y que ahora parece seguirte por estas viejas calles. Cerca del Zocodover haces un alto en un café. Tratas entonces de poner en orden mimbres e ideas. Julio y su Rayuela -meditas- deberían servir sin duda de hilo conductor, de elemento unificador para un material tan heterogéneo como el que acumulas en el zurrón. Acaso no es a fin de cuentas Cortázar el principal responsable de este desvarío, del atolladero sin salida que te hace desesperar ahora y temer otro naufragio. Cortázar sí, Cortázar y su Lista de Morelli, ese im-prescindible capítulo 60 de Rayuela. Sacas de tu bolsa, y vuelves a abrir, tu ajado ejemplar de cubiertas negras; y buscas entre sus páginas aquel inventario morelliano de reconocimientos. Aquí están los dos, casi al final del listado de acknowledgments, primero Garcilaso, y luego, saltando un par de casillas, voilà!, Piero di Cosimo.

Monumento a Garcilaso

Toledo

(Foto Eva Ruiz, 2001)

Copiaste en tu cuaderno los versos del Recado a Garcilaso, el soneto que compuso Julio tratando de dialogar con su cercano poeta del renacimiento; y, luego, está también esa carta, la que escribió a Porrúa desde París el 5 de enero de 1964, abordando el asunto de una posible edición inglesa de sus libros. Sería magnífico -escribe entonces el argentino- que algún editor de allá aceptara un tomo de cuentos o Rayuela, porque entonces yo tendría el gran pretexto de irme 15 días a Londres a ver los Piero di Cosimo de la National Gallery.

Y están además esas otras notas tomadas por ti hace unos años, las mismas que paladeas de nuevo ahora, entre sorbo y sorbo de café, resumen abreviado de aquella hipótesis del profesor Porqueras que tan dispares reacciones había causado en su momento entre los garcilasistas, casi un salto en el vacío, de no ser por la red de concretos datos y estudiadas coincidencias. Cómo sino atreverse a sostener que cierto cuadro de Piero, el de la ninfa y el fauno -precisamente uno de aquellos que soñaba ver Cortázar en la pinacoteca londinense- había sido contemplado en Florencia, muy poco tiempo antes de morir, por Garcilaso de la Vega, causando tan honda impresión en el vate que éste iba a acabar trasladando algunas de sus imágenes a un bellísimo pasaje de la tercera de sus églogas.

¿Cuándo comenzarás a ver claro? ¿Para cuándo ese raro instante en el que se acaba el caminar pesadamente para dejarse llevar en volandas? Cuando no sabes lo que haces y lo que haces es lo mejor, eso es la inspiración– aseguraba en sus Notes sur le cinématographe uno de los poquísimos artistas cuyo magisterio reconoces. Pero ¿por dónde empezaría Bresson en tu situación? ¿Cómo hacer surgir un mínimo orden en este cúmulo enmarañado de ideas? -te desesperas, sin saber dónde está la punta del ovillo. Todo te parece tan disperso… ¿Por dónde comenzar a construir esta descabellada película? ¿Empiezas a pintar a partir de un fondo oscuro, como los antiguos maestros, o utilizas como punto de partida el blanco lienzo para lograr más luminosidad? Sin rumbo cierto y sin cartas de navegación claras resulta tan fácil zozobrar en estas travesías. Tienes que salvar este proyecto; que tu falta de fe o de talento –te repites- no acabe condenándolo al cajón de los sueños muertos, como la última vez, aquella en la que creíste oír a tu propia Ligea, il tuo sogno di sogno sarà realizzato. Pero tú no eres Rosario La Ciura, el helenista que protagonizaba el cuento de Lampedusa, y en tu caso debió tratarse de un espejismo, porque al final aquella tentativa de película inspirada en La Sirena que un día soñó el príncipe siciliano no logró pasar del burdo bosquejo inacabado, zozobrando por falta de viento y terminando, como otros pecios, en el fondo de ese cajón tuyo donde yacen los dolorosos olvidos de lo que pudo llegar a ser. Pero nada de derrotismos en esta ocasión -te dices-, ellas siguen cantando y tú aún continúas viajando, sin cera en los oídos. ¿Acaso existe otro canto que anuncie un paraíso igual? Sí, seguir a la sirena, siempre hay que seguir a la sirena.

Robert Bresson rodando Pickpocket

1959

El recuerdo pegajoso de aquel fracaso y el cansancio acumulado te empujan a regresar en coche a tu hotel, pensando en una buena ducha caliente que te alivie. El Parador es confortable y tranquilo, aunque está a las afueras de la ciudad, un tanto aislado, en lo alto de la mole de un cerro. Desde ese privilegiado mirador contemplas ahora absorto cómo el sol abandona a la vieja Toledo, y piensas en un tal Lucas, en aquellas palabras suyas: si yo fuera cineasta me dedicaría a cazar crepúsculos. Ciertamente los ocasos poseen esa capacidad de hacerte cambiar de ángulo de visión, de lograr que empieces mirando el sol y acabes mirando hacia ti mismo. Con ellos, en ellos, nos vemos más al desnudo y, claro, eso es siempre penoso y útil. Adentrarte durante horas en una película sobre crepúsculos. ¡Qué público iba a resistir semejante ejercicio de introspección! -te dices, dando la razón al tal Lucas de Julio. Otra vez el argentino…

El frío te hace entrar dentro y subir a tu habitación. Nadie te espera. Mejor así. ¿Cómo crear sin soledad? La maleta sigue en su sitio, abierta, pero sin deshacer. Esta mañana -te reprendes- deberías haber sacado al menos unos minutos para colocar en el armario los pantalones y las camisas, antes de comenzar tu vagabundeo por las calles toledanas. El resto apenas se arruga, y eso con los años y sin desmerecer; pues son esencialmente libros, un montón de libros. Ni en la guerra ni en la paz viajo sin libros -te gusta repetir-, como Montaigne. Sacas un par de ejemplares, al azar: Tarkovski, Esculpir en el tiempo -éste nunca se separa de ti, y ya no caben en él más subrayados-, y el arte poética de Horacio, La Epístola a los Pisones. Ya, ya, ut pictura poesis…, en ésas estamos. Y te acuerdas de Plutarco citando a Simónides –la pintura es poesía muda, la poesía una pintura parlante– y entonces alcanzas a ver con un poco de nitidez entre tantas imágenes desenfocadas: Piero di Cosimo pintando a su manera un pasaje leído en las Metamorfosis de Ovidio, donde se expone la historia de Céfalo y Procris; y Garcilaso mirando con asombro y deleite ese cuadro, esa poesía muda de Piero, en el palacio de un florentino, para beber en ella, para hacerla hablar luego a través de unos versos. Pintores, poetas…, a veces es imposible distinguirlos. Pero tú no eres ni lo uno ni lo otro. Ni siquiera haces literatura; sólo alcanzas a escribir guiones de cine, que son otra cosa. Una persona con cualidades literarias nunca debería escribir guiones. Lo contrario no se entiende -advierte Tarkovski en el otro libro que sostienes en la otra mano.

Cartel de la película Blow up, de Michelangelo Antonioni, basada en un cuento de Cortázar

Sí, es cierto -como tú mismo sueles repetir a tus alumnos-, el cine es cosa bien distinta a la literatura; como también sabía de sobra Julio, sin importarle esas divergencias con lo literario. Así se lo expuso a su amigo Antín en una carta teñida de escepticismo respecto a las adaptaciones cinematográficas. Fue cuando Antonioni le propuso convertir en una película Las babas del diablo, aquel cuento suyo. Ya verás que poco queda del original en la película, vaticinaba Cortázar en esas líneas que ahora relees en un grueso tomo que también incluía tu maleta, el epistolario del escritor argentino. Hacer cine, hacer arte, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Ese tantear buscando en medio de la nada aquello que te espera, ese algo que sólo intuyes, puede resultar tan endemoniado como la tarea que finalmente aguarda al director en la sala de montaje. Cuántas veces te has sentido un dios cuando sueñas y un mendigo cuando estás despierto.

Necesitabas respirar un poco, pensar en otra cosa, y has bajado de nuevo a Toledo. Cenas algo, desganado, y luego vas en busca de aquel garito donde te han dicho que se puede tomar una copa y escuchar un poco de jazz. Miras a través de los cristales del local: apenas unos cuantos parroquianos, pero el lugar parece agradable y cálido. Nada más cruzar la puerta reconoces el pálpito y la melodía de las Jade Visions que grabó Scott La Faro en el Village Vanguard pocos días antes de morir en su accidente. Y si el escudero es La Faro, cargando con el contrabajo, el caballero -escucharle tocar el piano es como sentir el terciopelo acariciando la piel- debe ser Bill Evans; ergo el bateria es Paul Motian. Jazzología, ciencia deductiva; cómo olvidarse en momentos así de Julio, de su Rayuela, del famoso capítulo 17…. Esta música -piensas de repente- podría cuadrar en alguna escena de tu película. Acaso no es una magnífica muestra de esa pócima que veneraba Cortázar, la que nos enseña que quizá había otros caminos dulces de caminar. Sí, esta música -musitas, ya acomodado en tu mesa- contiene tanta poesía como los versos de Garcilaso y no hay menos delicadeza en ella que en un cuadro de Piero. El piano de Evans suena tan lejos de lo cotidiano…

Retrato de Julio Cortázar

París 1968

Foto A.Gálvez

También está -recuerdas a propósito de una posible banda sonora- ese solo de Parker que tanto te place, tu particular medicina para el mal de las horas bajas. Pero ¿cómo encajar esa pieza en el puzzle? ¿Dónde meterías a Bird? No hay jaula en la que pueda vivir encerrado ese pájaro. Aunque lo cierto es que Cortázar logró meterlo en un cuento, andando, buscando, entre urnas; y Margarit, el poeta, logró hacerle sitio dentro de uno de sus poemas -ahora te apenas una vez más por no saber parir de esa manera-, uno que giraba en torno a alguien que es un contable, o un profesor, pero que cuarenta años atrás, había tocado una vez con Charlie Parker: Contable o profesor lo somos todos, / dice Margarit / pero existen instantes en los cuales / uno puede escapar de la derrota. Qué precisión, señor, con el estoque. Touche! ¿Qué eres tú sino un mustio profesor universitario que busca el sol, como los girasoles, el instante de iluminación que te salve, unas migajas de arte con las que eludir la derrota? Pero ese perro se ha acostumbrado ya a dormir a tus pies cada noche; es un animal celoso, extremadamente fiel a su amo. ¡Ay!, si pudieras un día dejar colgado en el perchero al profesor y huir, sin billete de regreso, para dedicar todo tu tiempo a la búsqueda. Aunque, eso, claro está, es impensable sin asumir su correspondiente dosis de penalidades, salvo cuando se es rico heredero o atracador de bancos; pero tú, sin duda, no tienes la buena estrella de los primeros ni el valor de los segundos, y eres ya demasiado viejo para abrazar una vida incomoda: cómo ibas a privarte de ciertos hábitos o renunciar a esos modestos placeres a los que tienes hecho el paladar y los huesos. Por eso seguirás esperando el encuentro con Parker entre clase y clase, o en los intermitentes periodos de excedencia, aguardando ese día en el que él te invite a tocar y volar a su lado, cuando se abra la puerta, ese día… Y te miras ahora y te ves desnudo, con un coñac en la mano, y te dices que estos pensamientos deben ser la resaca de la puesta de sol de esta tarde -el crepúsculo que te cazó a ti y no al revés-, pero que pasarán, seguro, con la siguiente copa.

Sí, a veces la música contiene tanta poesía como el verso de Garcilaso o la pincelada de Piero. Pero ¿y el cine? ¿El cielo de la poesía le es inaccesible al cine? Rohmer se pasó la vida tratando de responder a esa pregunta. Hacer un cine que persiga ese cielo, irremediablemente de espaldas a la industria; hacer películas que siempre terminarán -ése es tu propósito- con aquel mismo final que usó Stendhal en sus mejores novelas: to the happy few. Bien lo sabía el viejo Beyle, cuando uno echa las redes demasiado lejos resulta imposible agradar a siete personas de cada trece. Tú sueles repetir, tirando de aquel otro clásico de los Essais, que eres animal de compañía y no de tropa; en la vida, en cuestión de películas… Si fueras un misántropo, como dicen algunos, no serías partidario de buscar siquiera un reducido público, ni te molestarías tampoco en tratar de conservar un puñado de amigos, hermanos de conjuración, shakesperianos camaradas en la batalla: We few, we happy few, we band of brothers…

Stendhal

Retratado por P.J. Dedreux-Dorcy

Biblioteca municipal de Grenoble

Supones que ése debió ser también el verdadero sentir del pintor Piero di Cosimo, tan poco gregario como tú. Seguro que Vasari exageraba al atribuir en sus Vite al artista una vita da uomo piuttosto bestiale che umano. Llevas un buen rato tumbado en la cama, mirando las láminas del tomo que contiene sus pinturas. Fuera ha comenzado a llover y tú te refugias en tus libros. Es muy tarde. La tercera copa de coñac te cayó mal y ahora no consigues dormir. Contemplas absorto a la bella Procris – cual queda el blanco cisne cuando pierde la dulce vida entre la hierba verde– y por un instante crees ser tú el mismísimo fauno que acaricia su piel bajo la mirada atenta de Laelaps. En mi pecho Procris estaba, Procris siempre en mi boca. Envuelto por la extraña luz que surge del cuadro, con el rostro de la ninfa colmando tu pecho y tu boca, te vence el sueño bien entrada la madrugada. Duermes pocas horas, como siempre, y al despertar aún conservas aquel delicado tacto en los dedos y el sabor de los versos de Garcilaso y Ovidio en los labios. Te levantas a tientas y descorres la cortina de la ventana. La nueva mañana que está naciendo ante ti te devuelve la esperanza. El caserío toledano va cobrando realidad, morosamente… Ha dejado de llover y ahora hay una luz delicada abriéndose paso entre nubes. Es una luz frágil como una copa de cristal, tan frágil como tu esperanza. Empujado por la belleza de esa primera luz matinal has abierto tu cuaderno: in principio erat Verbum… Palabras que son como muletas, palabras-jirones, desde las que a duras penas se atisban los planos, las secuencias visuales; balbuceo que puede llegar a ser corrida dicción, barro eufónico, pero informe, que el creador debe moldear; crisálida, sombras que serán iluminadas por otra sintaxis, para al fin llegar hasta el temblor de las imágenes que se despiertan, más allá de la palabra, más allá de la pintura, futuro cine… Ahora comienzas a ver claro, es decir a dejar de ver el albor, los baldíos, el silencio de las páginas; así que tiras la piedra en dirección a esa casilla, y empiezas a escribir: Se levantó y fue hacia el postigo. Amanecía…

Follow

Follow

Hemos de convenir y reconocer, la suerte que tenemos todos los que nos acercamos CÁRMINA, que colabore y escriba en ella un «fulano» así. Gracias Enrique.

Posted by Enrique González Arias on enero 16th, 2011.

Un excelente texto, Enrique,muy bien escrito, cuidado y con caudal de lecturas y cultura en su interior.

Enhorabuena.

JJP

Posted by José Julio Perlado on enero 16th, 2011.

Enrique, José Julio:

Suerte y fortuna, pero mía, por contar con lectores como vosotros.

EMF

Posted by EMF on enero 19th, 2011.